○鹿島地方事務組合消防本部消防署職員の勤務に関する要綱

平成21年4月1日

消本訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は,消防署に勤務する消防吏員(以下「職員」という。)が消防業務を適正かつ能率的に執行するため服務上の遵守事項を定める。

(勤務交替)

第2条 勤務の交替をしようとするときは,現に勤務中の職員を除き,甲部乙部全員が車庫前に集合して車両等(消防艇も含む。以下同じ。)機械器具の異常の有無を確認のうえ交替するものとする。

2 勤務を終わろうとする部員は,機械器具その他所定の事項を申し継がなければならない。

(交替時の注意事項)

第3条 交替時において職員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 勤務の都合により特に命ぜられた場合のほか,みだりに勤務を交替しないこと。

(2) 勤務を終わる職員は,直属の指揮者より退庁の指示があるまで署を去らないこと。

(交替要員の確保)

第4条 消防署長が特に認めたとき以外は,当務となる部は所定の人員未満で勤務を交替してはならない。

(出場中の交替)

第5条 交替時になっても非番となる部の部が出場中の場合は,当務となる部の指揮者は所定の時間内に点呼を行うものとする。

第6条 災害活動中に当非番の交替を行う場合は,当非両部の指揮者は人員,機械器具の異常の有無のほか,消防活動の現況,今後の見通し,その他の事項等について引継がなければならない。

(現場活動中の非番者)

第7条 火災現場等で作業中部員が非番となるときは,消防署長又は現場指揮者の指示がなければ勤務を免ぜられない。

(交替中の出場)

第8条 交替勤務中に出場するときは,当務となる部員が出場するものとし,引継ぎ事項は署長又はその指定した者に対して行うものとする。

2 前項の場合において非番となる部員は,署長又はその指定した者の許可がなければ退庁することができない。

(監視勤務)

第9条 消防署においては,特別の事由により消防署長が許可した場合を除き監視勤務を続けなければならない。

2 監視勤務は,毎日当番者を指定して行うものとする。

(監視勤務の種別)

第10条 監視勤務は,通信監視勤務とする。

第11条 削除

(通信勤務)

第12条 通信監視勤務者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 常に誠実にその勤務に従事し,電話等の接受は確実,丁寧に行うとともに応答は明確にし,冒頭に所属署名及び氏名を述べ相手方を確認して用件を要領よく話すようにする。

(2) 監視勤務中みだりにその場所を離れ,若しくは談話等は慎むこと。

(3) 勤務中は警報等の正確な受信に努めること。

(4) 電話その他通信設備を最良の状態に保持すること。

(5) 火災,救急その他災害を覚知したときは,直ちに場所,災害の種別,規模等について上司に報告するとともに必要の措置をとる。

(6) 交替に際して当務となる勤務者が監視体制をとるまでは,当該勤務者はその職務を続けなければならない。

(機関員)

第13条 車両等の管理及び運転は,消防長より指定された者(以下「機関員等」という。)がこれを行う。

(機関員等の任務)

第14条 機関員等は,次の事項に留意しなければならない。

(1) 毎日定められた時間に車両等及びポンプ部等の検査を行うこと。

(2) 出場に際しては,その現場を確認し,乗車(艇)員の状況を確認した後出発すること。

(3) 走行(艇)中は関係法令の定めるところに従って安全運転に心掛けること。

(4) 上司の命令及び指定により迅速確実に走行すること。

(5) 車両等の使用後は完全に手入れを実施すること。

(出場時の注意事項)

第15条 機関員等は,出場又は帰署するときは次の事項を守らなければならない。

(1) 交通事故等を防止するため必要な措置をとること。

(2) 消防車両は,一列縦隊となり,安全な距離を保って走行し止むを得ない場合のほか先行消防車両を追越してはならない。

(出場時の装備器材)

第16条 署長は,火災等の種類及び規模等に応じて機械器具その他を装備し直ちに現場に適応できる体制で出場させなければならない。

(消防活動)

第17条 火災現場等に到着した隊員は,相互に緊密に連携し機械器具を最高度に活用して住民の生命身体及び財産の保護に当たり,損害を最少限度にくい止めるよう自己の全能を注がなければならない。

(上級指揮に対する報告)

第18条 火災現場等に到着した各指揮者は,上席の指揮者が到着したときは,速やかに火災等の状況,火災等の鎮圧のためとった措置及び消防活動上必要と認められる事項を報告しなければならない。

(現場指揮者の任務)

第19条 火災現場等にある上席の指揮者は,適宜現場の状況,活動の状況等について署の上司に通報しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第20条 指揮者は,火災現場等に出場したときは,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防作業中は適切な判断と確固たる決意をもって職員を指揮する。

(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握し,状況の変化に即応した態勢がとれるよう努めること。

(3) 隊員の保護に十分な措置をとること。

(部署)

第21条 隊員は,消防作業中は別に命令があるまではその部署を守るよう努めなければならない。

(過剰き損)

第22条 隊員は,必要な限度を超え財産のき損又は破かいをしないよう努めなければならない。

(現場引揚)

第23条 出火管内の指揮者は,残火鎮圧を完全に行った後引揚げるものとする。

(現場保存)

第24条 火災等の現場において死体を発見したときは,現場の指揮者は,直ちに署長に報告すると共に関係機関の職員が到着するまではその現場を保存しなければならない。

(放火に対する措置)

第25条 放火の疑のある場合は,指揮者は次の措置を講じなければならない。

(1) 放火犯人の逮捕については警察に協力すること。

(2) 直ちに署長及び警察に通報すること。

(3) 現場保存に努めること。

(4) 事件は慎重に取り扱う。

(管轄区域外の出場)

第26条 別に定めのあるもののほか,消防長又はその指定した者の許可を得ないで管轄区域外の火災等に出場してはならない。

2 止むを得ない事情により管轄区域外に出場したときは,帰署後直ちにその理由を付して消防作業等の状況,隊員の異常の有無及び機械器具の異常の有無等について消防長に報告しなければならない。

(帰署)

第27条 火災現場において指揮者はその火災等が消防隊を必要としない状況となったときは速やかに帰署させなければならない。

2 出場中の隊が引揚げたとき及び次の出場準備が完了したときはその旨を署長に報告しなければならない。

(救急隊の編成)

第28条 救急隊の編成は原則として3名とし,うち1名は救急隊長(以下この章で「隊長」という。)とする。

2 隊長及び隊員は,署長が救急隊員として適任であると認められる者のうちから指定する。

(服務の基準)

第29条 隊長及び隊員は,次の各号の定めるところにより救急業務を実施しなければならない。

(1) 常に職責を自覚し,傷病者及び関係者に対して常に的確・迅速に対応し,及び取り扱うこと。

(2) 救急知識及び救急技量を最高度に活用すること。

(3) 常に器材等を整備して置くこと。

(4) その他救急業務の円滑なる実施を期すため必要な事象の把握に努めること。

(救急処理)

第30条 救急隊は,救急事故の現場に到着したときは,直ちに傷病者の状況を把握し必要な措置を施すと共に最寄りの又は指定された病院等に速やかに搬送するものとする。

(搬送を拒否した者等の取り扱い)

第31条 隊長は,傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合及び傷病者でないと認められる者並びに傷病の程度が軽く診療の必要がないと明らかに認められる者についてはこれを搬送しないことができる。

(搬送制限)

第32条 隊長は,傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ,又は生命に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めたときは,速やかに診療が受けられるよう適切な措置を講じなければならない。

(死亡者の取り扱い)

第33条 隊長は,傷病者が明らかに死亡していると認めた場合はこれを搬送しないこととする。ただし,署長が別に指定したものにあってはこの限りでない。

(感染症患者等の取り扱い)

第34条 救急隊は,感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症,二類感染症及び新感染症をいう。以下同じ。)患者を搬送してはならない。

2 隊長は,感染症の患者と疑わしい者又は感染症の病原体に汚染されている疑いある者を取り扱い又は搬送したと判明したときは,直ちに隊員の身体,衣服,車両及び積載品等の消毒を行うとともに,その旨を署長に報告し及び当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し,所要の処置をしなければならない。

(現場保存)

第35条 隊長は,救急事故の原因に犯罪の疑いあると認められるときは,その旨を署長に報告するとともに現場保存に努めなければならない。

(関係者の同乗)

第36条 隊長は,傷病の程度,その他の事情により必要があると認められるときは,傷病者の親族又はその事故の関係者若しくは警察官等を同乗させることができる。

(傷病者多数の場合の処置)

第37条 隊長は,救急現場到着時において傷病者多数若しくは特異な活動を要すると認められるときは,直ちにその旨を署長に連絡するとともに必要な措置をとらなければならない。

2 署長は,前項の連絡を受けたときは,直ちにその旨を消防長に連絡するとともに必要な措置をとるものとする。

3 消防長は,状況に応じ隣接署の応援等必要な措置を講じなければならない。

(搬送後の連絡)

第38条 隊長は,傷病者を搬送したときは,遅滞なくその旨を署長に報告しなければならない。

(帰署後の報告)

第39条 隊長は,救急事故に出場したときは,帰署後速やかに所要事項を報告しなければならない。

(事故処理)

第40条 隊長は,救急出場したときは別に定める救急日誌及び出場手当整理簿に記載し署長の決裁を受けなければならない。

(消毒)

第41条 隊長は,帰署後速やかに救急車両及び使用した器材等の清掃及び消毒を行わなければならない。

(日誌等)

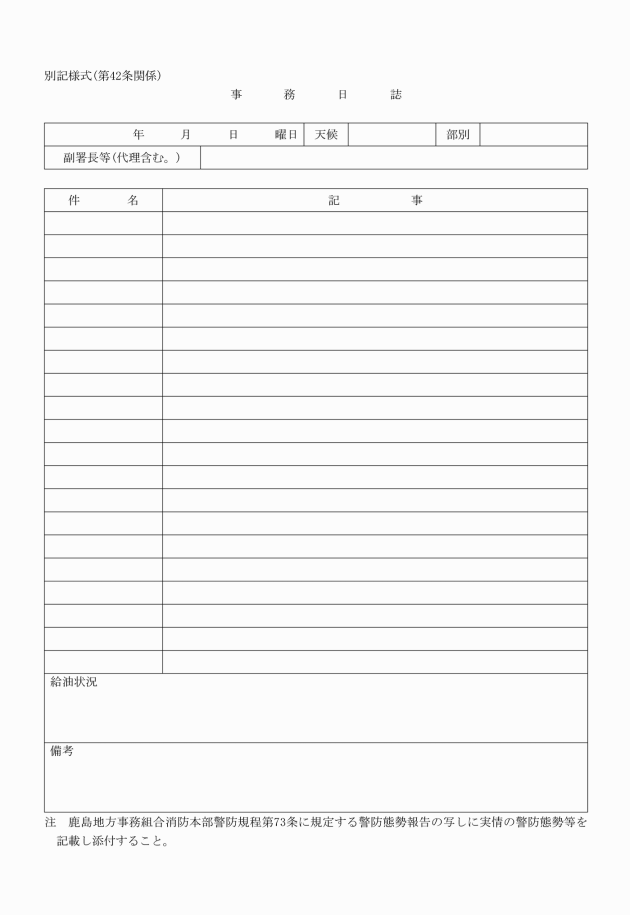

第42条 業務を円滑に遂行するため消防署に事務日誌(別記様式)並びに他の規則・規程等に定められた日誌等を備えて署員の異動・出張・火災その他の災害事項,火災警報,気象特報の発令,演習訓練の実施状況,機械器具の装備状況及びその他の事項を記載し,署長の決裁を受けなければならない。

(日誌の保存)

第43条 日誌は,重要簿冊として3年間保存しなければならない。

(職員名簿)

第44条 消防署に職員名簿を備え,署員の身分,職歴,資格,給料,住所,賞罰等に関する事項を記載しておかなければならない。

(その他の事務処理)

第45条 前各条に定めるもののほか,事務処理については鹿島地方事務組合諸規程の定めるところによる。

付則

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(平成27年消本訓令第2号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。