○鹿島地方事務組合危険物製造所等に係る検査・点検実施要綱

平成21年4月1日

消本訓令第31号

第1 目的

この要綱は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条の2で定める完成検査前検査及び法第14条の3で定める保安検査並びに法第14条の3の2で定める定期点検等の実施について,必要な事項を定める。

第2 完成検査前検査に関する事項

1 水張検査・水圧検査に関する事項

完成検査前検査のうち水張検査又は水圧検査(以下「水張(圧)検査」という。)等については次によること。

(1) 検査の区分

水張(圧)検査の区分は次のとおりとする。

ア 水圧検査を要するタンク(以下「加圧タンク」という。)

(ア) 屋外貯蔵タンク(準用する場合を含む。),屋内貯蔵タンク(準用する場合を含む。)のうち,5kPaを超えるもの

(イ) 移動貯蔵タンク,地下貯蔵タンク(準用する場合を含む。),簡易貯蔵タンク

(ウ) 負圧タンクのうち,真空度5kPaを超えるもの

イ 水張検査を要するタンク(以下「常圧タンク」という。)

上記ア以外のタンク

(2) 水張(圧)検査を要するタンクの範囲

水張(圧)検査を要するタンクは,液体危険物を貯蔵し又は取り扱うタンク(以下「タンク」という。)で危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第9条第1項第20号(タンク容量が指定数量未満のものを除く。),同第11条第1項第4号,同第12条第1項第5号,同第13条第1項第6号,同第14条第6号,同第15条第1項第2号,同第17条第1項第8号若しくは第2項第2号又は同第19条第1項(タンク容量が指定数量未満のものを除く。)の基準に適合すべきとされるタンクとし,次によること。

ア 水張(圧)検査を要するタンクは,新設するタンクのほか,次に掲げる変更を行うタンクとする。

(ア) 他の危険物製造所等からの移設

(イ) 規制外タンクからの用途変更

(ウ) 常圧タンクから加圧タンクへの変更

(エ) タンク本体の改造,取替え及び溶接補修

(オ) タンク仕切板の取り付け

(カ) 特定屋外貯蔵タンクの基礎修正

イ 水張(圧)検査を要しないタンクは,危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)第22条の4の規定による水張試験の特例によるもののほか,次に掲げる変更のみを行うタンクとする。

(ア) 加圧タンクから常圧タンクへの用途変更

(イ) 同一危険物製造所等内においての移設

(3) 水張試験又は水圧試験(以下「水張(圧)試験」という。)等の方法

ア 水張(圧)試験の方法は,次によること。

(ア) 水張試験は,タンク側板の高さ以上(浮屋根式のタンクにあっては許可容量)の水量で試験を実施すること。

(イ) 仕切板を有するタンクは,全槽で行う試験のほか,各槽ごとに試験を実施すること。

(ウ) ジャケットを有するタンクは,タンク本体の水張(圧)試験のほか,ジャケット部についても試験を実施すること。

イ 危省令第20条の9に規定する漏れ試験は次によること。ただし,当該試験の実施が困難な場合は,磁粉探傷試験又は浸透探傷試験とすることができる。

(ア) 真空試験

真空度を概ね2分の1気圧とし,溶接継手にあらかじめ塗布された発泡剤が発泡するか否かにより漏れの有無を検出するものであること。

(イ) 加圧漏れ試験

500Pa程度の空気を加えることにより,溶接継手にあらかじめ塗布された発泡剤が発泡するか否かにより漏れの有無を検出するものであること。

(ウ) 浸透液漏れ試験

浸透液(蛍光漏洩試験剤を1万から10万倍の水,浸透探傷剤等に溶解したもの)を塗布し,当該浸透液を塗布した溶接継手の裏面に浸透液が浸透してくるか否かにより漏れの有無を検出するものであること。

ウ 水張(圧)試験の際,タンク底板の検査ができない場合は,水張(圧)試験を実施する前に,タンク底板について上記イ(ア)の真空試験(当該試験の実施が困難な場合は磁粉探傷試験又は浸透探傷試験)を実施すること。

エ 特定屋外貯蔵タンクの水張(圧)試験を行う場合は,次に掲げる水張(圧)試験の時期の区分に応じ,次の測定を実施すること。

(ア) 水張開始前

側板最下端の水平度測定,底部の凹凸状態の測定及び側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないタンクにあっては,底板をいう。以下同じ。)の角度測定

(イ) 水張中

水位の測定及び側板最下端の水平度測定

(ウ) 水張後

上記(ア)と同様の測定

(4) 水張(圧)試験に関する試験の結果報告等

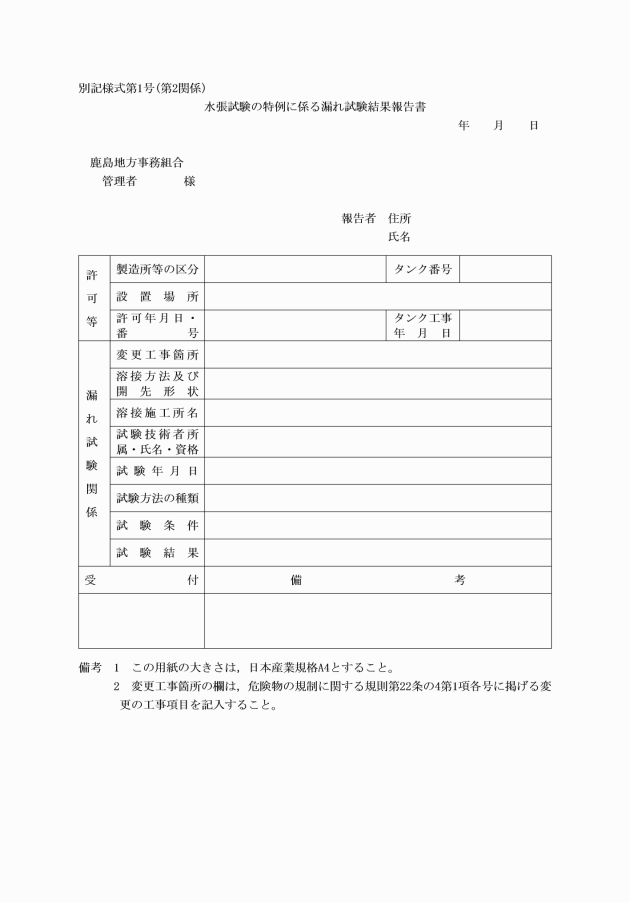

ア 水張試験の特例基準に係る漏れ試験の結果報告書の提出

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)第22条の4の規定による水張試験の特例基準を適用する場合は,当該タンクの変更箇所において上記(3)イによる漏れ試験を実施するものとし,その結果について「水張試験の特例基準に係る漏れ試験結果報告書」(別記様式第1号)を完成検査時までに提出すること。

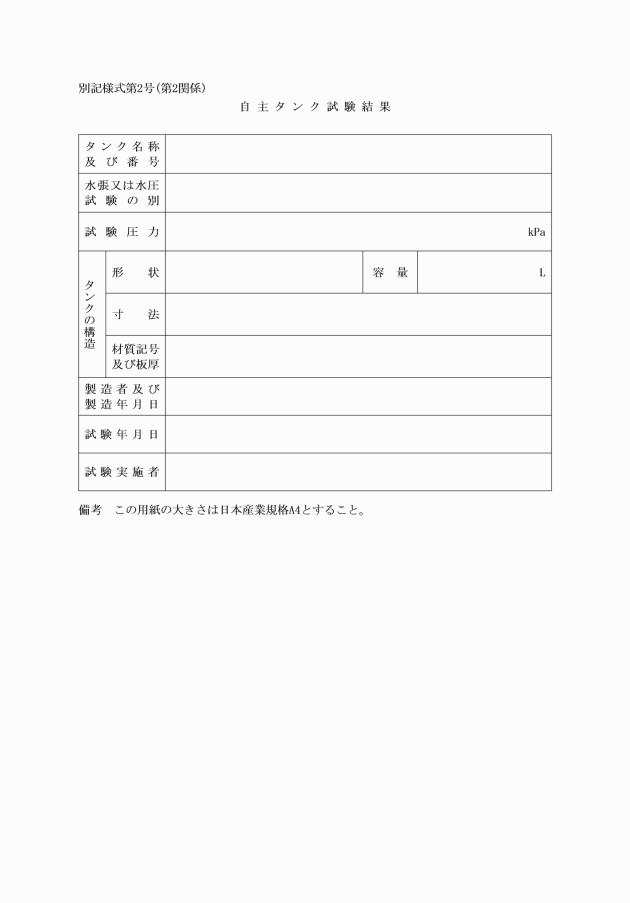

イ 自主タンク試験結果書の提出

製造所及び一般取扱所のタンクでその容量が指定数量未満のものは,当該タンクの設置又は変更において水張(圧)試験を実施するものとし,その結果,技術上の基準に適合している場合は「自主タンク試験結果書」(別記様式第2号)を完成検査時までに提出すること。

2 基礎・地盤検査に関する事項

特定屋外タンク貯蔵所に係る完成検査前検査のうち,基礎・地盤検査に関する試験は次によること。

(1) 天然地盤の堅固さを確認するための試験

危省令第20条の2第2項第2号イに定める地盤の堅固さを確認するための試験を行う箇所は,基礎の外縁が地表面と接する線で囲まれた範囲内について当該地盤の性状から判断して当該試験を行うことが必要であると認められる箇所とする。この場合において,平板載荷試験を行う箇所は,3以上とすること。

(2) 改良地盤の堅固さを確認するための試験

危省令第20条の2第2項第2号ロ(3)に定める地盤の堅固さを確認するための試験の方法(標準貫入試験を除く。)及び試験を行う箇所は,次によること。

ア 圧密度試験については,次によること。

(ア) 圧密度試験は,地盤に沈下板を埋設し,当該沈下板の沈下を測定する方法(以下「沈下板測定法」という。)により行うこと。ただし,沈下板測定法によって圧密度試験を行っている場合において,当該圧密度試験によって圧密度の測定を継続することが困難であると認められるときは,当該改良地盤における試料を採取し,これについて圧密度を測定するに足りる試験をすることにより圧密度を推定することができるものとすること。

(イ) 圧密度試験を行う箇所は,地盤の表面及び地盤の改良深さの底部について行う試験を1の箇所(以下「部分試験箇所」という。)とし,部分試験箇所の必要箇所の数は,地盤の設計条件,工事経過,施工管理等から判断して当該試験を行うことが必要であると認められる箇所数とすること。

この場合において部分試験箇所における地盤の表面及び地盤の改良深さの底部は,相互に近接した箇所とすること。

イ 標準貫入試験を行う箇所は,地盤の設計条件,工事経過,施工管理等から判断して,試験を行うことが必要と認められる箇所とすること。

(3) 基礎の堅固さを確認するための試験

危省令第20条の2第2項第4号に定める基礎の堅固さを確認するための平板載荷試験を行う箇所は,次によること。

ア タンク側板の直下の基礎の表面(タンク側板の直下に基礎を補強するための措置を講じたものを除く。)については,当該タンクの円周上に概ね30mの等間隔にとった点とすること。

イ 上記アによるほか,基礎の表面を一辺が概ね10ないし20mの正方形で被われるように分割し,当該正方形で囲まれた範囲内ごとに任意の1の点とすること。

ウ 上記ア又はイの点がそれぞれ3に満たないときは,それぞれ3とすること。

(4) 砕石リングの堅固さを確認するための試験

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(以下「告示」という。)第4条の11第3項第3号に定める砕石リングの堅固さを確認するための平板載荷試験を行う箇所は,当該砕石リングの天端上に概ね30mの当間隔にとった点(当該測定点が3未満となるときは3)とすること。

3 溶接部検査に関する事項

特定屋外タンク貯蔵所に係る完成検査前検査のうち,溶接部検査に関する溶接施工及び溶接部試験は次によること。

(1) 溶接作業者の資格

タンクの溶接は,次のいずれかの資格を有する者が行うこと。

ア ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく特別ボイラー溶接士免許証の交付を受けている者

イ 日本溶接協会が認定する1級若しくは2級溶接技術者又は溶接作業指導者の資格認定証の交付を受けている者

ウ 石油学会が検定する作業範囲に応じた種別(A~C,E~H種)の1級の技量証明書の交付を受けている者

(2) 底板のすみ肉溶接

危省令第20条の4第3項第3号ただし書に定めるところにより行うアニュラ板と底板及び底板と底板とのすみ肉溶接は,当該アニュラ板と底板及び底板と底板とが接する面に溶接部の強度に有害な影響を与える間隔がないことを確認してから行うこと。

(3) 溶接試験の実施時期

溶接部試験の実施時期は次によること。

ア 溶接部の試験の実施の時期は,水張(圧)試験の前とすること。ただし,高張力鋼の溶接継手にあっては溶接が終了した後24時間以上経過した後とすること。

イ アニュラ板と側板とのタンク内側の溶接継手の溶接部の試験については,上記(ア)によるほか水張(圧)試験の後も実施すること。

(4) 溶接試験技能者

溶接部の試験は,日本非破壊検査協会が認定した非破壊検査認定技術者又はこれと同等以上の技能を有する者が行うものとすること。

(5) 溶接部試験実施箇所

溶接部試験の実施箇所は,次によること。

ア 放射線透過試験を行う箇所は,次に掲げる箇所を標準とすること。この場合において,溶接の品質から判断して当該箇所を増減することができること。

(ア) 側板の厚さ,溶接作業者及び溶接施工方法が同一である縦継手の延長30m以内ごとに任意の位置から2箇所

側板の厚さ | 側板の段数 | |

最下段 | 2段目以上の段 | |

10mm以下 | 1の縦継手ごとに任意の位置から1箇所 | 同左 |

10mmを超え25mm以下 | a 1の縦継手ごとに任意の位置から1箇所 b 1の縦継手ごとに底板に近い任意の位置から1箇所 | a 1の縦継手ごとに水平継手との接合箇所 b 1の縦継手ごとに任意の位置から1箇所 |

25mmを超えるもの | 縦継手のすべての箇所 | 同左 |

(ウ) 溶接作業者及び溶接施工方法が同一である水平継手の延長60mごとに任意の位置から2箇所

イ 磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行う箇所は,次に掲げる箇所を標準とすること。この場合において溶接の品質から判断して当該箇所を増減することができること。

側板及びアニュラ板内側の溶接継手,アニュラ板相互の突合せ溶接継手,アニュラ板(側板の内面からタンクの中心部に向かって張り出しているアニュラ板の幅が1m以下のものに限る。)及び底板の溶接継手 | 左欄の溶接継手のすべての箇所 |

底板と底板との溶接継手のうち,3枚重ね溶接継手及び三重点突合せ溶接継手 | 左欄の溶接継手のすべての箇所 |

アニュラ板(側板の内面からタンク中心部に向かって張り出しているアニュラ板の幅が1mを超えるものに限る。)及び底板の溶接継手 | 左欄の溶接継手のうち3枚重ね溶接継手及び三重点突合せ溶接継手のすべての箇所 |

底板と底板との溶接継手のうち底板の横方向の溶接継手であって溶接作業者及び溶接施工方法が同一であるもの | 左欄の溶接継手のうち任意の位置から1箇所 |

ジグ取付け跡で試験を行うことが必要と認められる箇所 | 左欄の箇所 |

重ね補修に係る側板と側板との溶接継手 | 左欄の溶接継手のすべての箇所 |

第3 法第14条の3で定める特定屋外タンク貯蔵所の保安検査に関する事項

1 保安検査をしなければならない事項

特定屋外タンク貯蔵所で保安検査をしなければならない事項は,危政令第8条の4第3項で定める液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項のほか,維持管理上必要な事項とする。

2 時期

保安検査を受けなければならない時期は,危政令第8条の4第2項で定める時期とする。

3 検査の方法

(1) タンク底部等の板に関する事項

タンク底部にあっては,次により板厚測定を実施すること。

ア アニュラ板については,次によること。

(ア) 側板内面より500mmの範囲内にあっては,概ね100mmの間隔で千鳥等にとった箇所及びアニュラ板に内面腐食の認められる箇所とすること。

(イ) 接地の設置箇所付近並びに水抜き付近にあっては,概ね100mmの間隔でとった箇所とすること。

(ウ) その他の箇所にあっては,概ね1mの間隔でとった箇所とすること。

イ 底板にあっては,概ね1mの間隔でとった箇所とすること。

ウ 側板については,側板下部の内外面において腐食が認められる箇所とすること。

この場合,保温材を有する屋外貯蔵タンクで,タンク外部からの点検が困難であるものの側板にあっては,タンク内部の側板とアニュラ板とのすみ肉溶接側板止端部近傍及び当該部分から上方へ300mmまでの範囲内において,鉛直方法100mm間隔ごとに水平方向に概ね2m間隔でとった箇所並びに側板内面に腐食が認められる箇所とすること。

エ 上記アからウまでの板厚測定において,設置時の板厚に対し,その90%以下である測定値が得られた箇所にあっては当該箇所を中心に半径300mmの範囲内について,概ね30mmの間隔でとった箇所を追加すること。

(2) タンク底部の溶接部に関する事項

タンク底部にあっては,前記第2,3(5)イで定める箇所について磁粉探傷試験を,磁粉探傷試験が不可能な場合は,浸透探傷試験を実施すること。

(3) 維持管理上必要な事項

次に掲げる事項について検査を実施すること。

(ア) 屋外貯蔵タンクの基礎の形状・構造等

(イ) フレキシブルホース等の機能等

(ウ) 危険物を取り扱う配管継手,弁等の腐食状況及び機能

(エ) 防油堤の容量及び構造並びに配管貫通部,管渠埋設部等の保護措置の状況

(オ) 防油堤内に設置した流出油検知装置の性能及び機能

(カ) 防油堤の水抜口の開閉状態及び開閉弁等の機能

(キ) 消火設備の性能

(ク) その他

4 臨時保安検査に関する事項

法第14条の3第2項で定める臨時保安検査は,次により実施すること。

(1) 臨時保安検査の時期

臨時保安検査の時期は,定期点検等における沈下測定の結果,不等沈下の数値が当該タンク直径の100分の1以上になった時期とする。

(2) 内部開放等の実施

特定屋外タンク貯蔵所の関係者が上記(1)で定める不等沈下を覚知した時は,タンクを開放し,上記3による検査を実施すること。

第4 危険物製造所等の定期点検に関する事項

法第14条の3の2で定める危険物製造所等の定期点検は,次によること。

1 定期点検範囲

危険物製造所等の定期点検は,法第10条第4項の技術上の基準に適合しているかどうかについて実施すること。

2 定期点検要領

(1) 定期点検事項

定期点検は,消防庁通達の点検表に基づき実施すること。

(2) 定期点検に当たっての留意事項

定期点検に当たっては次の事項に留意すること。

ア 屋外貯蔵タンクの不等沈下の有無に関する点検

屋外貯蔵タンクの不等沈下の有無に関する点検は,消防庁通達平成8年2月13日付消防危第28号「屋外タンク貯蔵所の不等沈下の点検方法に係る運用について」によるほか,次によること。

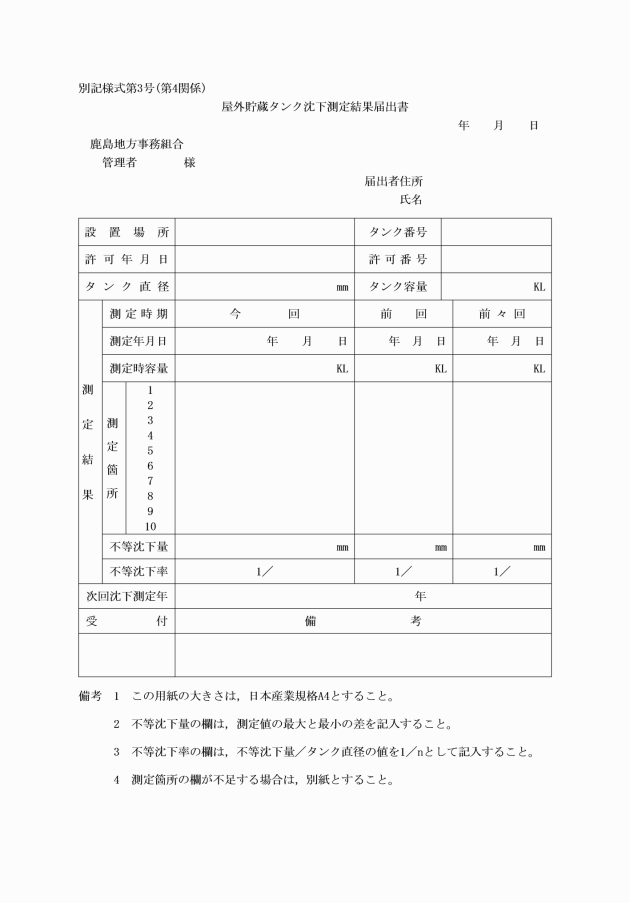

(ア) 沈下測定法

沈下測定は4点以上かつ10m以下の等間隔で実施すること。

(イ) 沈下測定時期

沈下測定時期は,貯蔵量が最大の時期に測定すること。

イ 泡消火設備の機能の適否に関する点検

(ア) 泡放射機能の点検

水放射試験による方法,泡放射試験による方法又はこれらと同等以上の機能の適否が確認できる方法により実施すること。

(イ) 泡混合装置の点検

放射した泡水溶液の希釈容量濃度を糖度計により計測する方法,又はこれらと同等以上の機能の適否が確認できる方法により実施すること。

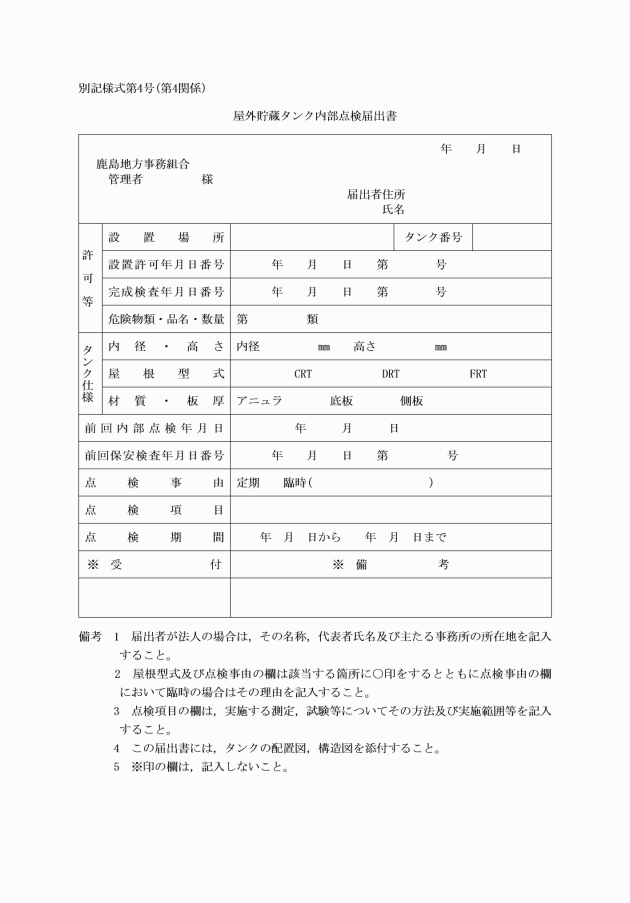

3 屋外貯蔵タンクの内部点検の実施について

危省令第62条の5で定める引火性液体危険物を貯蔵する特定屋外タンク貯蔵所は,前記第3の3で定める保安検査と同じ事項について,内部点検を実施すること。

4 特定屋外タンク貯蔵所を除く屋外タンク貯蔵所の保安点検の実施について

次により保安点検を実施すること。

(1) 保安点検の実施時期

保安点検を行わなければならない時期は,定期点検等における沈下測定の結果,不等沈下の数値が当該タンク直径の50分の1以上になった時点とする。

(2) 内部開放の実施

屋外タンク貯蔵所の関係者が上記(1)で定める不等沈下を覚知した時は,直ちに,タンク内部を開放し,内部点検を実施すること。

(3) 保安点検事項

保安点検事項は,前記第3の3で定める保安検査事項と同じとする。

5 届出等

屋外タンク貯蔵所の関係者は,次に定めるところにより届出すること。

(1) 沈下測定

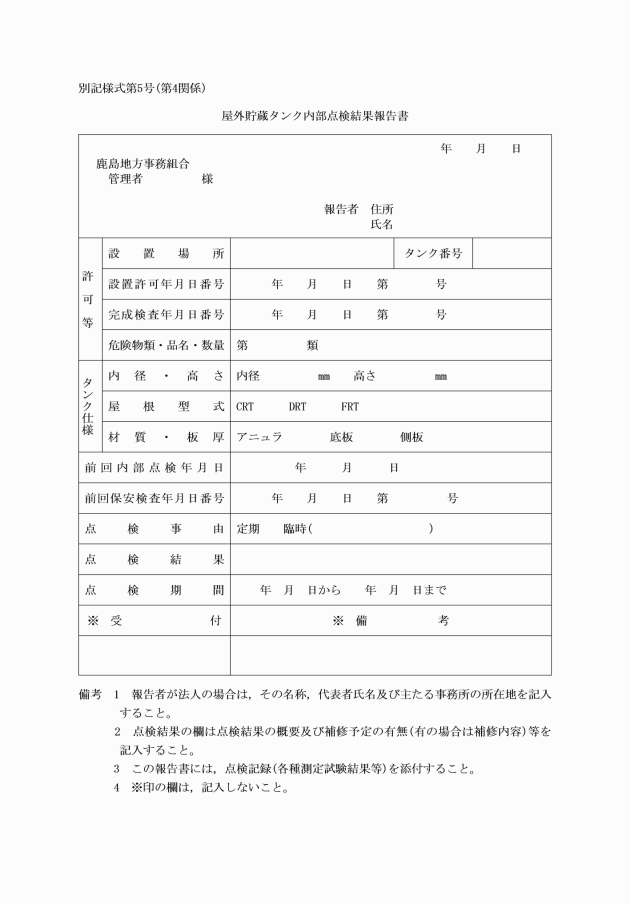

(2) 内部点検・保安点検

(3) 内部点検時期延長届出

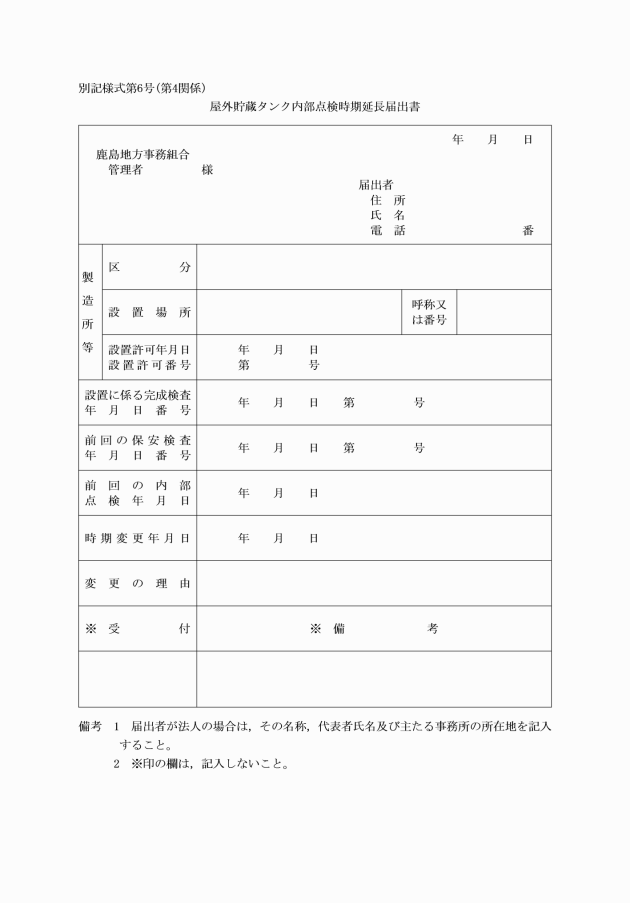

危省令第62条の5ただし書の規定により内部点検の時期延長しようとするときは,別記様式第6号により届出すること。

付則

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(令和元年消本訓令第5号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

付則(令和3年消本訓令第15号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

付則(令和6年消本訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

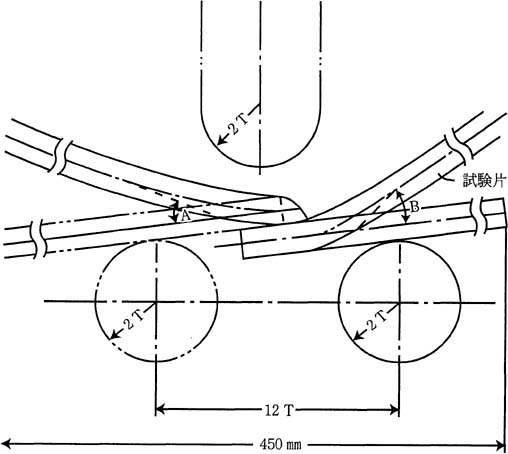

別図

(備考) Tは,試験片の板の厚さとする。