○鹿島地方事務組合消防本部地理・水利調査要綱

平成21年4月1日

消本訓令第37号

(主旨)

第1条 消防署長(以下「署長」という。)は,別に定めがあるもののほか,この要綱により地理・水利その他水火災警防上必要な事項を調査し,常に管内の地理水利の実態を把握するとともにその保全に努めなければならない。

(地理)

第2条 この要綱において地理とは,次に掲げるものをいう。

(1) 地形

(2) 道路

(3) 川,港湾,海岸

(4) 街区状況及び工場配置状況

(5) 目標となる建築物又は工作物

(6) その他警防上注意を要する区域及び場所

(消防水利)

第3条 消防水利とは,消防法(昭和23年法律第186号)第20条第2項に規定する水利施設及び同法第21条第1項の規定により消防水利として指定されたものをいう。

(消防水利の定義)

第4条 この要綱にいう消防水利の定義は,次の例による。

(1) 消火栓……消火のために必要な水を供給するための水道栓で県及び市等の公営水道の配水管に取りつけられている消火栓をいう。

(2) 私設消火栓……(1)以外のもので,工場及び事業所等に布設される私設水道等に取りつけられた消火栓をいう。

(3) 防火水槽……消防用水を貯留することを目的として建造された水槽をいう。

(4) プール……学校及び遊園地等のプールで消防用に使用できるものをいう。

(5) 河川,溝等……河川及び溝等の水が消防用に使用できるもので,その規模・形状から水量・水位等を勘案したものをいう。

(6) せき,池等……揚水等のためのせき,自然又は人工等の池等をいう。

(7) 海,湖……海岸,岸壁又は湖沼に面した場所でこれらを消防用に使用できるものをいう。

(8) 井戸……一般に地下水をくみ上げるために地面を掘り,取水用ストレーナーのついた鉄管の打ち込み等により取水できるものをいう。

(9) 下水道……下水道法に規定する下水道及び下水を導くための下水溝等で下水を消防用に使用できるものをいう。

(1) 水量は常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で,かつ連続40分以上の給水能力を有するものであること。

(2) 落差は地盤面から4.5メートル以下であること。

(3) 地形その他の障害によりポンプ自動車が接近不可能のものでないこと。

(4) 消火栓は,呼称65の口径を有するもので直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていること。ただし,管網の一辺が180メートル以下となるように配管されているときは75ミリメートル以上とすることができる。

(5) 私設消火栓の水源は,5個の消火栓を同時に開弁したとき(1)に規定する給水能力を有するものであること。

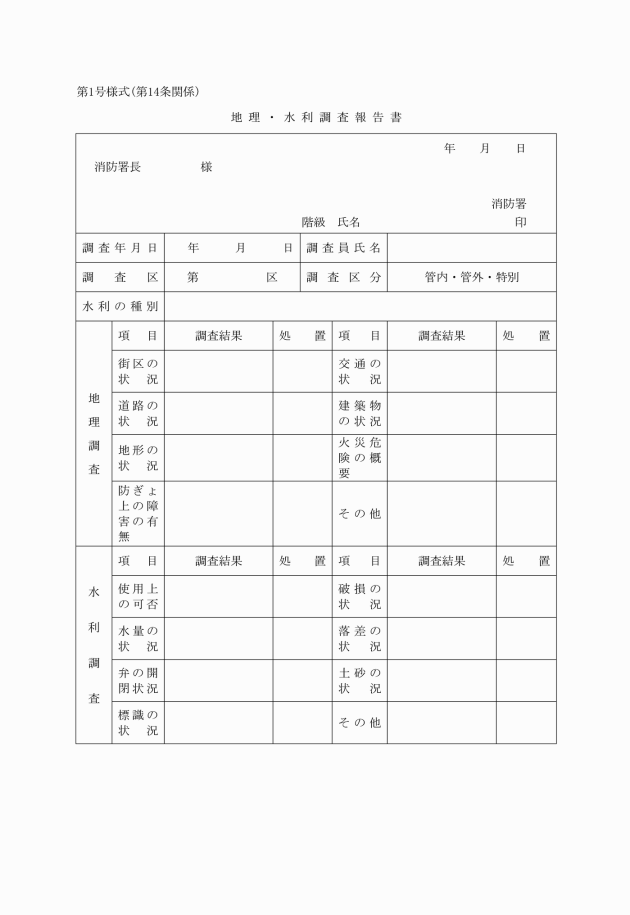

(調査上の注意事項)

第6条 地理・水利の調査について特に注意しなければならない事項は次のとおりとする。

(1) 地理

道路状況及び交通障害の状況,地形,建物の状況,火災危険区域の概況,その他水火災防ぎょ上支障となるおそれのあるものの早期発見と出場時の対策

(2) 水利

ア 使用の可否と現況

イ 破損の有無(本体を含む。)とその対策

ウ 使用上の障害の有無

エ 水量の状況

オ 水圧又は落差の状況

カ 消火栓バルプ開閉の良否

キ 土砂又はごみ等のつまりの状況及びその処置

ク 標識の破損の有無

ケ その他

(調査の区分)

第7条 地理・水利調査は,次に掲げる区分による。

(1) 管内調査

(2) 管外調査

(3) 特別調査

(管内調査)

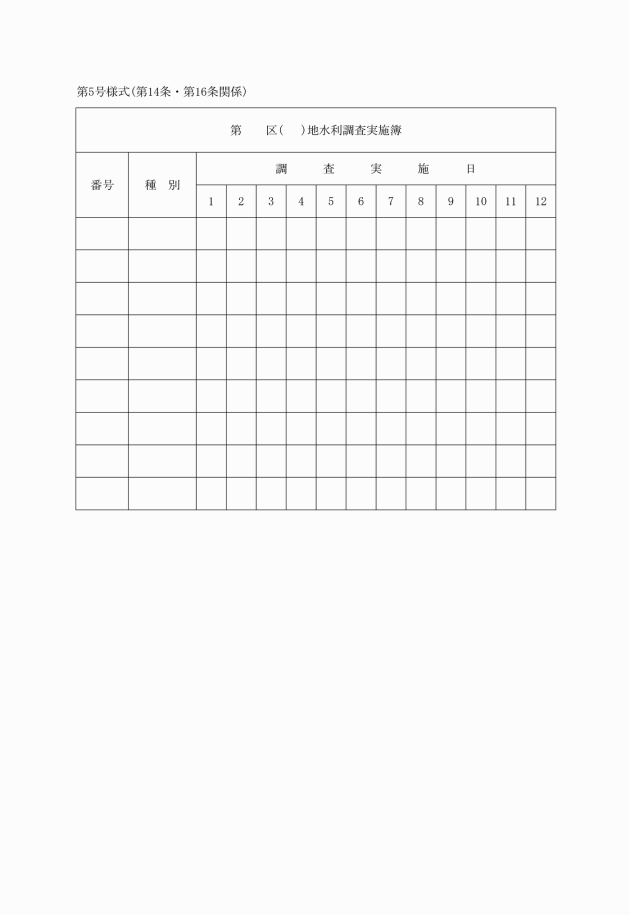

第8条 管内調査とは,それぞれの管内を数区域の調査区に区分し管内全般の地理・水利に精通させることと保全に従事させるため調査班を編成して実施させる調査をいう。

2 署長は,職員を調査区数に等分し調査班を編成するものとする。調査班には,それぞれ班長を置き班員の指導並びに報告書の整理をさせるものとする。

3 署長は,調査班及び調査区を指定し,日時を定めて毎月1回以上の調査を実施し,順次交替させるものとする。

(管外調査)

第9条 管外調査とは,それぞれの消防署,管外の,特に隣接する区域で必要な地域の地理水利に精通するため,調査班に実施させる調査をいう。

(特別調査)

第10条 特別調査とは,新たに機関員を命ぜられたもの新配置者及び署長が特に地理水利等の把握を必要と認める場合において調査させるものをいう。

(調査の実施)

第11条 地理水利の調査は,警防上支障がなく,署長の許可を得たときに実施するものとする。

(地理水利調査の報告及び処理)

第12条 第6条各号に掲げる調査を実施したときは,その結果を署長に報告しなければならない。

2 署長は前項の報告に基づき警防計画の変更,その他必要な措置を講じなければならない。

(応急措置)

第13条 署長は,調査に当たり警防上支障がある事態を発見した場合は応急措置を講じ,故障が重大で応急措置を講ずることができない時は直ちに状況を消防長に報告しなければならない。

2 署長は,管外に属する地理水利で急を要すると思われる事態を発見し,若しくは知った場合は,直ちに所轄署長に通報するものとする。

(地理,水利原図,消火栓配管管網図の全図及び区域図の作成)

第15条 管内の地理,水利原図,消火栓配管管網図の全図及び区域図は次の各号により作成し保存するものとする。

(1) 区域図は管内を適切な調査区域に分割し全図についての大きさは適宜とする。

(2) 図面内の記号は,別表第1によるものとする。

(3) 前号にかかる色別は海,河川,せき,池水下水道の記号は,青色とし,他の消防水利の記号は赤色とする。

(4) 道路状況についての記号は,すべての消防車両(救急車両を含む。)が通行可能な場合は青色とし,中型以下の消防車両の通行が可能なものにあっては黄色,消防車両の進入が不可能な道路にあっては赤色で表示するものとする。

(5) 公設消火栓には,算用数字をもって番号を付す。

(6) 河水,せき,海水の使用可能区域は,その接近できる区域を青色で表示するものとする。

(7) 貯水池,プール,池,井戸水は,立方メートルで表示するものとする。

(8) 配管管網図に用いる記号は,別表第2によるものとする。

2 鹿島港消防署における前項の港域等にかかる原図の作成は,区域内における港湾の水路状況,接岸可能区域岸壁の特殊建築物及び工作物その他火災防ぎょ上必要と認めるものについて次により作成するものとする。

(1) 図面の縮尺は,適宜とする。

(2) 常時航行可能区域及び岸壁への接岸可能区域を青色の点線で,干潮時の航行不能区域及び接岸不能区域を黄色の点線で,また,常時航行不能区域及び接岸不能区域は赤色の点線でそれぞれ表示するものとする。

(3) 海上より防ぎょ可能区域を緑色,不可能区域を赤色,潮の干満及び水深等の関係で防ぎょ困難な区域は黄色で表示する。

(4) 航行上注意を要する箇所は赤色 印で表示するほか,必要ある記号は別表第1の表示の例によるものとする。

印で表示するほか,必要ある記号は別表第1の表示の例によるものとする。

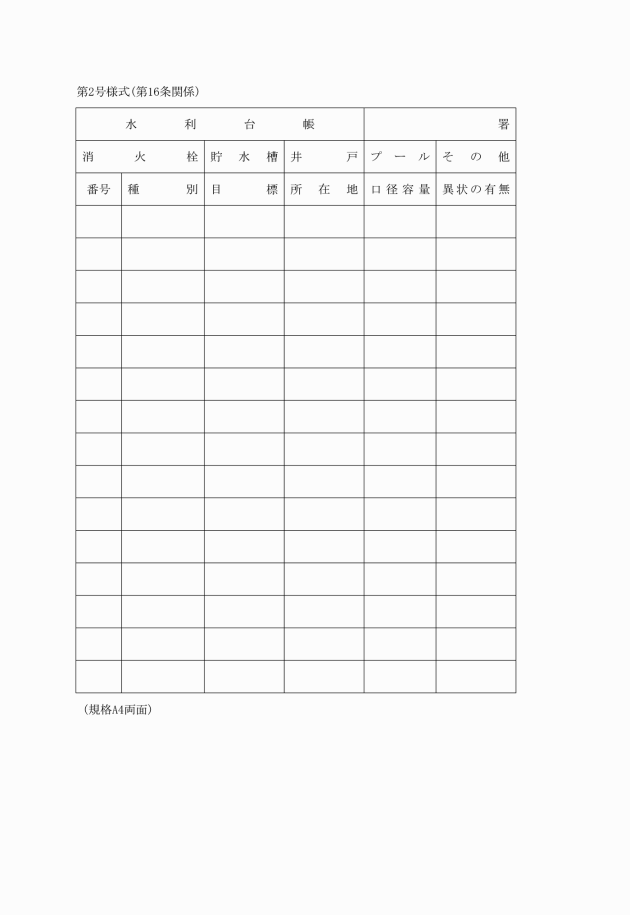

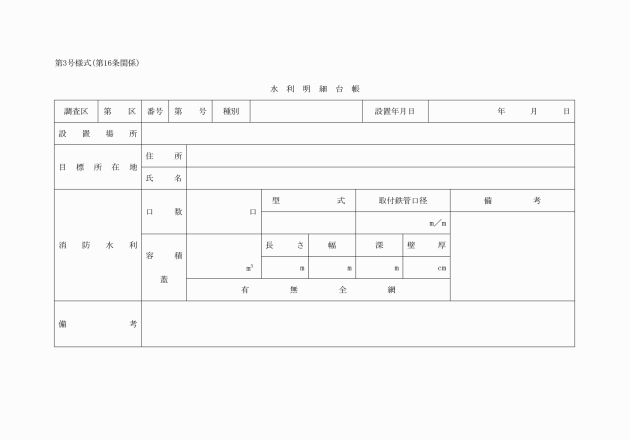

(水利現況の把握等)

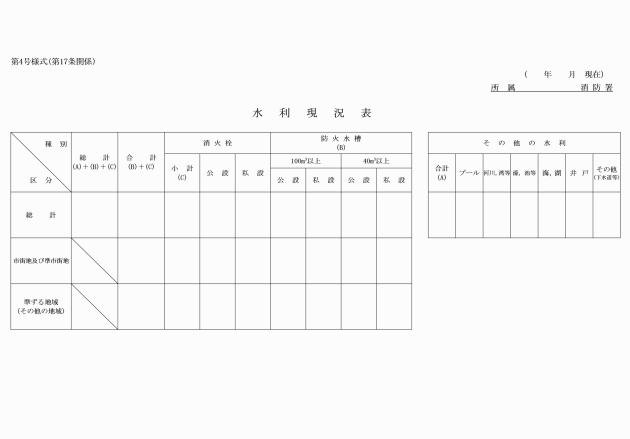

第17条 管内における水利の現況について,その実態を把握するとともに,水利の数量に変更が生じたときは,水利現況表(第4号様式)を消防長へ報告するものとする。

付則

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

記号表

種別 | 記号 | 記号の表示の方法又は図例 | ||

形状 | 線色 | |||

消防本部 |

| 黒又は青 | ||

消防署 |

| 黒又は青 | ||

消防分署 |

| 黒又は青 | ||

消防団本部 |

| 黒又は青 | ||

消防団分団本部 |

| 黒又は青 | ||

消防用機械器具置場 |

| 赤 | 設置されている機械器具名を記入する。 | |

望楼 |

| 赤 | ||

火の見はしご |

| 赤 | ||

公設 消火せん(地下) |

| 赤 | 単口又は双口の区分を必要とするときは,双口に限り記号の上部に点を附記する。 | (例)○ |

公設 消火せん(地上) |

| 赤 | 〃 | |

私設 消火せん(地下) |

| 赤 | 単口又は双口の区分を必要とするときは,双口に限り記号の上部に点を附記する。 | (例)○ |

私設 消火せん(地上) |

| 赤 | 〃 | |

有がい貯水そう |

| 赤 | 容量は記号内にアラビア数字でm3単位で記入する。 (例) | |

無がい貯水そう |

| 赤 | 〃 | |

マンホール |

| 赤 | ||

防火せん |

| 赤 | ||

導水ます |

| 赤 | ||

ためます(溜桝) |

| 赤 | ||

せき止 |

| 赤 | ||

井戸水消火せん |

| 赤 | ||

プール |

| 赤 | ||

河水 |

| 赤 | 使用可能距離を,記号を中心として | |

ごう水 |

| 赤 | 〃 | |

池水 |

| 赤 | 〃 | |

泉水 | 赤 | 〃 | ||

湖沼 | 赤 | 〃 | ||

海水 |

| 赤 | 〃 | |

井戸 |

| 赤 | 〃 | |

下水道 |

| 赤 | 〃 | |

こうきょ(溝渠) |

| 赤 | 〃 | |

別表第2(第15条関係)

口径,色別表

口径 | 色別 |

75m/m | 茶色 |

100m/m | 青色 |

150m/m | 緑色 |

200m/m | 黄色 |

250m/m | 橙色 |

300m/m | 赤色 |

350m/m | 紫色 |

又は

又は

を記入し,アラビア数字でm単位で記入する。

を記入し,アラビア数字でm単位で記入する。