○鹿島地方事務組合消防本部救急業務に関する規程

平成21年4月1日

消本訓令第38号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号(以下「法」という。))及び救急救命士法(平成3年法律第36号(以下「救命士法」という。))並びに救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号(以下「実施基準」という。))に基づき,救急業務の効率的な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(1) 救急業務とは,法第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(2) 救急事故とは,法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)第42条に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車とは,救急業務を行う自動車をいう。

(4) 救急員とは,施行令第44条第3項に該当する者をいう。

(5) 特別救急員とは,救命士法第2条第2項に定める者をいう。

(6) 救急隊員とは,特別救急員及び救急員に該当する者をいう。

(7) 救急隊員等とは,救急隊長,特別救急員若しくは救急員(以下「救急員等」という。)及び救急自動車を運行する機関員(以下「救急機関員」という。)をいう。

(8) 救急救命処置とは,救命士法第2条第1項に定めるものをいう。

(9) 応急処置とは,救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号(以下「処置基準」という。))第4条に基づく処置をいう。

(10) 医療機関等とは,医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院及び診療所をいう。

第2章 救急隊等の構成

第1節 隊の構成

(救急隊の構成)

第3条 救急隊は,救急隊員等及び救急自動車をもって構成する。

(特別救急員の任命)

第4条 特別救急員の任命は,第2条第5号に定める者に対し,消防長が行うものとする。

第2節 管理責任

(救急業務等の管理責任)

第5条 消防長は,管内の救急事象の実態を把握し,これに対応する救急業務の執行態勢の確立及び関係機関等と密接な連携を図るとともに,消防署長(以下「署長」という。)を指導及び監督して救急業務の運営の万全を期するものとする。

2 署長は,この訓令の定めるところにより所属救急隊員等を指揮監督し,常に資器材を有効に保持し,救急業務を行うに必要な学術及び技能を修得するため,救急隊員等に対し教育訓練をしなければならない。

(安全管理の責務)

第6条 消防長は,救急業務の遂行に必要な安全管理体制を確立するため,施設等の整備を行うとともに安全に関する教育を実施し,安全管理の保持に努めるものとする。

2 署長は,施設等の適正な管理及び安全に関する教育を実施し安全保持に努めるものとする。

3 署長は,長時間の救急活動等により安全管理上,救急業務への支障が生ずるおそれがあると認められる場合は,救急隊員等の交替等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(安全管理の主体)

第7条 救急活動における安全管理の主体は,救急隊員等とする。

2 救急隊長は,救急活動の特性に応じた安全管理体制を早期に確立するとともに,救急員等及び救急機関員を指揮して傷病者及び協力者等の安全保持に努めるものとする。

3 救急員等及び救急機関員は,安全確保の基本が自己にあることを認識し,救急活動における安全監視,危険要因の排除及び行動規制等に配意して危害防止に努めるものとする。

(感染防止対策)

第8条 救急救助課長,署長は,救急業務の実施に際し感染症,結核,ウイルス性疾患等の病原体により汚染を受け,感染のおそれが生じた場合は,別に定める必要な措置を講ずるものとする。

第3節 救急資器材の整備及び管理

(救急資器材の整備)

第9条 消防長は,救急業務の充実強化を図るため必要な救急資器材の整備改善に努め,運用上の区分を行うとともに,需要状況を把握し適正な配備を行うものとする。

(救急資器材の管理)

第10条 署長は,前条により配備された救急資器材の効果的な活用を図るとともに,常に点検整備及び消毒を行い適正な管理に努めるものとする。

2 前項の管理に当たっては,万全を期するため監督的な階級にある者を救急資器材管理者に指定し,適正な保管管理及び救急隊員等に対する指導をさせるものとする。

(救急資器材の特別検査)

第11条 救急救助課長は,救急資器材の安全及び機能維持等を考慮して,定期的に検査を実施するものとする。

第3章 救急業務等

第1節 救急業務の基本

(救急業務の原則)

第12条 救急業務は,救命を主眼とし傷病者の観察及び必要な応急処置及び救急救命処置(以下「救急処置等」という。)を行い,速やかに適応医療機関等に搬送することを原則とする。

第2節 救急業務の実施

(救急隊員の服装等)

第13条 救急隊員等の服装等は,別に定める。

(救急自動車の要件)

第14条 救急自動車の要件は,実施基準第3章を満たすものとする。

(出動区域,区分及び出動命令)

第15条 救急隊の出動区域及び区分は,鹿島地方事務組合消防本部消防計画(以下「消防計画」という。)第11章第1節及び第2節によるものとする。

2 署長は,救急隊の出動要請を受けた場合は,その発生場所,種別,傷病者数及び程度等を確認し,速やかに救急隊を出動させなければならない。

(観察及び判断)

第16条 救急隊員等は,現場到着後速やかに処置基準第5条で定めるところにより,傷病者の周囲の状況,救急事故の形態及び傷病者の状態を観察し,救急処置等の判断をするものとする。

(救急処置等の実施)

第17条 救急処置等は,傷病者を医療機関等の医師に引き継ぐまでの間,又は医師が救急現場に到着するまでの間に応急処置を実施しなければ当該傷病者の生命に危険があり,又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。

(医師の指示)

第18条 特別救急員が救命士法施行規則第21条に定める救急救命処置を行う場合は,別に定める医師の具体的な指示を受けて実施するものとする。

(医師の協力要請)

第19条 医師の救急現場への協力要請は,次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 傷病者の状態から搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態から搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助にあたり現場において医療を必要とする場合

(医師等の同乗要請)

第20条 救急自動車への医師等の同乗要請は,次に掲げる場合とする。

(1) 傷病者の搬送途上で容態の急変により,一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が目的医療機関まで医療を継続する必要があると認めたとき。

(2) 救急現場にある医師が,医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要があると認めたとき。

(3) 前2号以外で,救急隊長が傷病者の状態から医師の同乗が必要があると認めたとき。

(救急現場付近にある者への協力要請)

第21条 救急隊長は,救急現場において救急活動上緊急の必要があると認める場合は,付近にある者に対し協力を求めることができる。

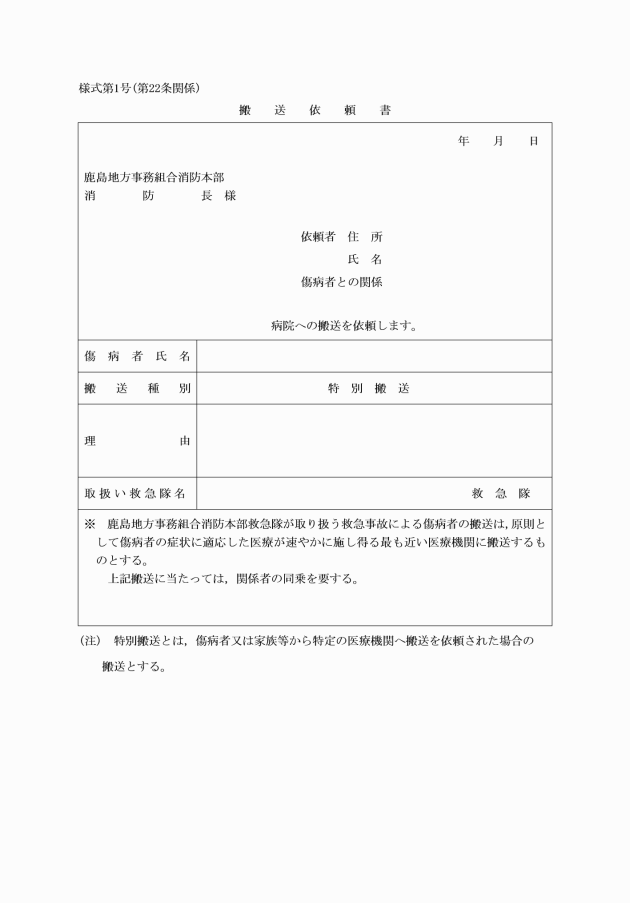

(医療機関等の選定)

第22条 救急隊長は,傷病者の搬送に当たっては,傷病者の症状に適応した医療が速やかに施し得る最も近い医療機関等を選定するものとする。ただし,傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は,傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し,可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。

(傷病者の搬送)

第23条 傷病者の搬送に当たっては,傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該傷病者を搬送するものとし,傷病者が複数の場合は,症状が重いと認められる者を優先するものとする。ただし,傷病者又はその保護者が搬送を拒否した場合は搬送しないことができる。

(傷病者の搬送制限)

第24条 傷病者が次の各号の一に該当する場合は,当該傷病者を搬送しないものとする。

(1) 明らかに死亡している場合

(2) 医師が死亡していると判断した場合

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に伴う感染防止対策について(消防庁救急救助課長通知 平成11年消防救第201号)中1に該当する場合

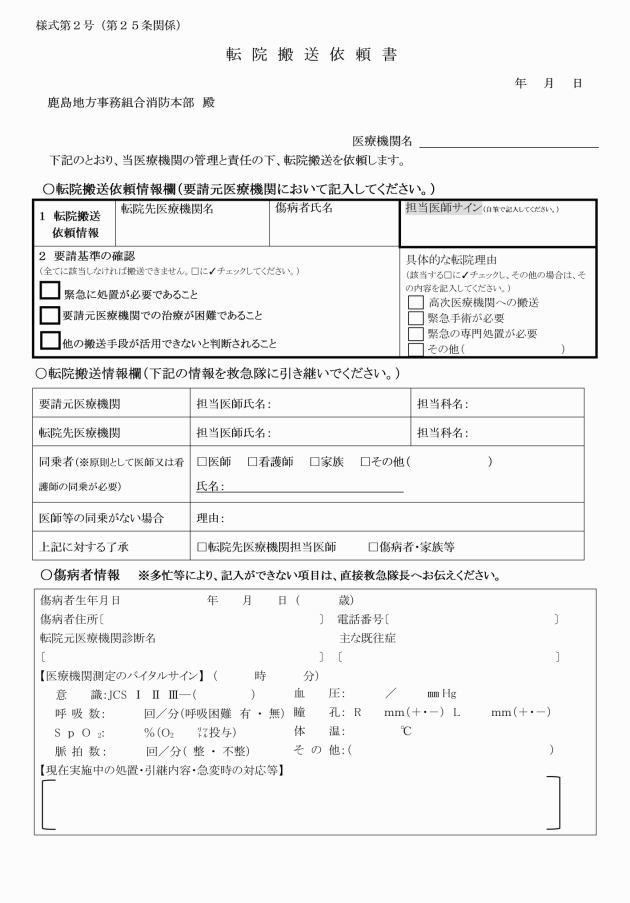

(転院搬送)

第25条 現に医療機関にある傷病者で当該医療機関の医師が医療上の理由により,医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関に搬送する必要があると認めた者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は,当該医療機関の医師からの要請かつ,搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

(関係者の同乗)

第26条 未成年者又は意識等に障害がある者で正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は,保護者等関係者の同乗を求めるものとする。

(医療機関等への引継ぎ)

第27条 傷病者を医療機関等へ搬送したときは,傷病者の状態,施した救急処置,経過等を医師等に告げ,引継ぎを行うものとする。

(保健所等との連携)

第28条 救急活動にあたっては,傷病者の状態から保健所等との連携が必要があると認める場合は,必要な措置を講ずるものとする。

(医療用資器材等の搬送)

第29条 医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品の搬送について要請があった場合は,別に定めるところにより搬送することができる。

(消防用自動車等による救急活動)

第30条 救急自動車以外の車両で救急活動を実施する場合は,傷病者の救護に必要な救急資器材を携行し,第2条第7号に定めた者及び医師の同乗により消防用自動車等を救急活動車両とすることができる。

第3節 救急隊の任務

(救急隊長の任務)

第31条 救急隊長は,救急現場の状況を的確に把握するとともに,救急員等及び救急機関員を指揮し,第3章に定める救急活動の基本的事項に基づき適正な救急活動にあたるものとする。

(救急員等及び救急機関員の任務)

第32条 救急員等及び救急機関員は,救急隊長の指示,命令に従って効果的な救急活動を行うものとする。

第4章 救急調査

(救急調査)

第33条 署長は,円滑なる救急活動に資するため救急隊員等に救急調査を実施させるものとする。

(救急調査の種別)

第34条 救急調査は,普通調査,追跡調査及び救急医療機関申出等に関する調査に区分するものとする。

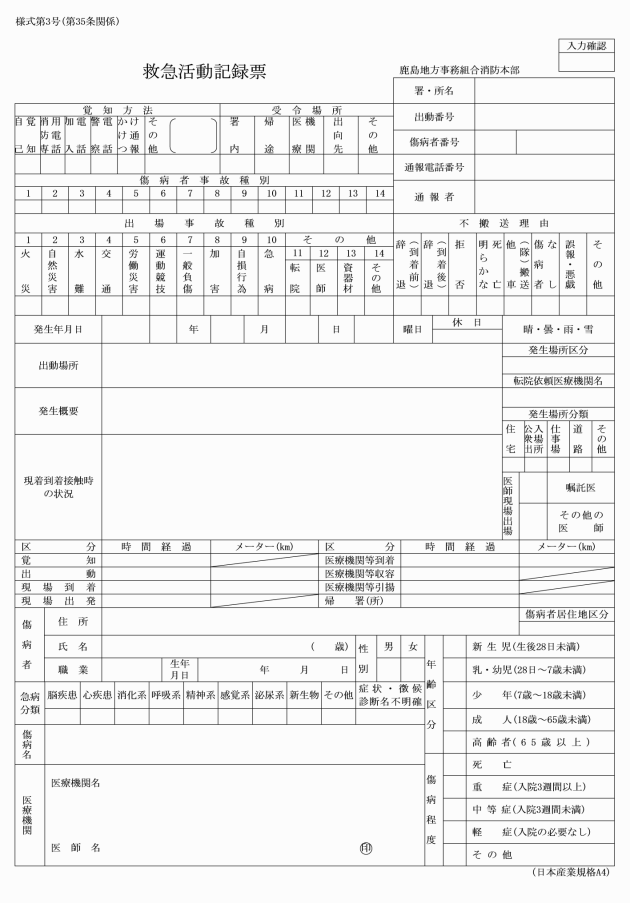

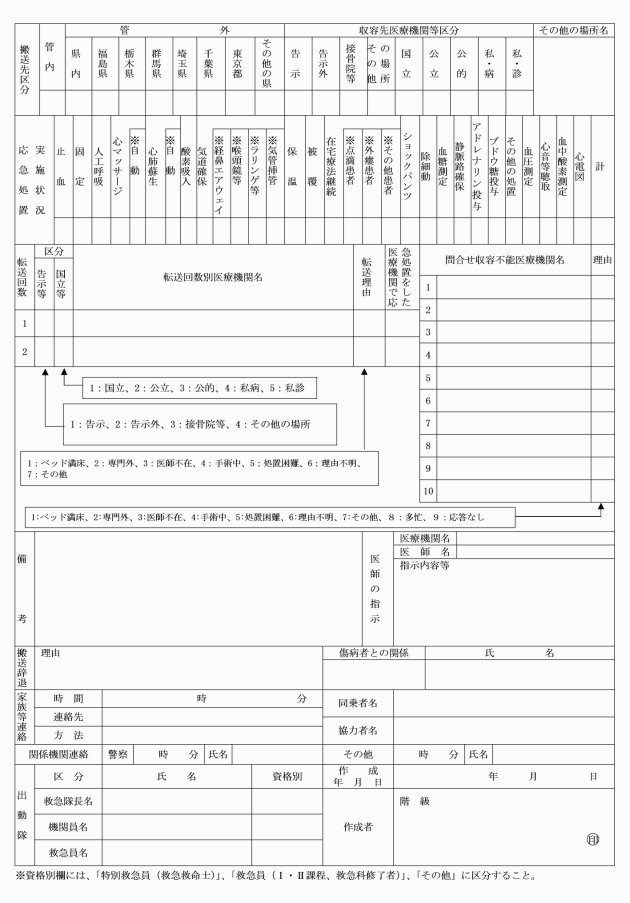

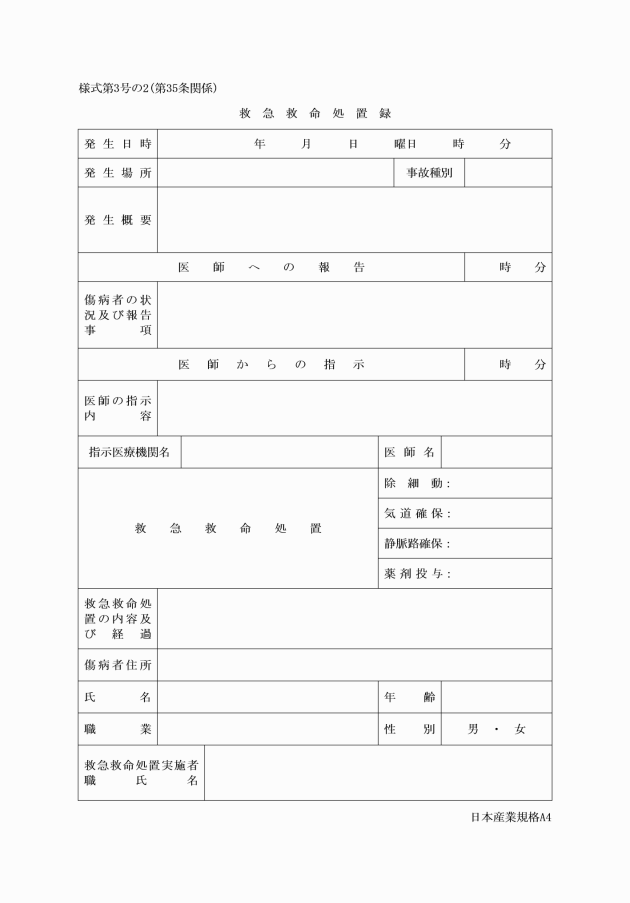

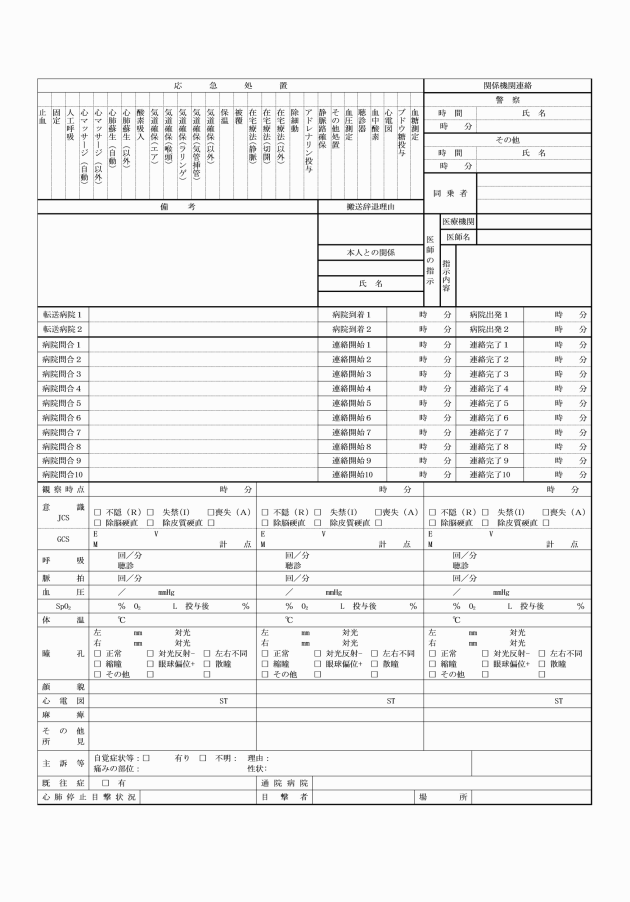

第5章 救急活動記録及び報告等

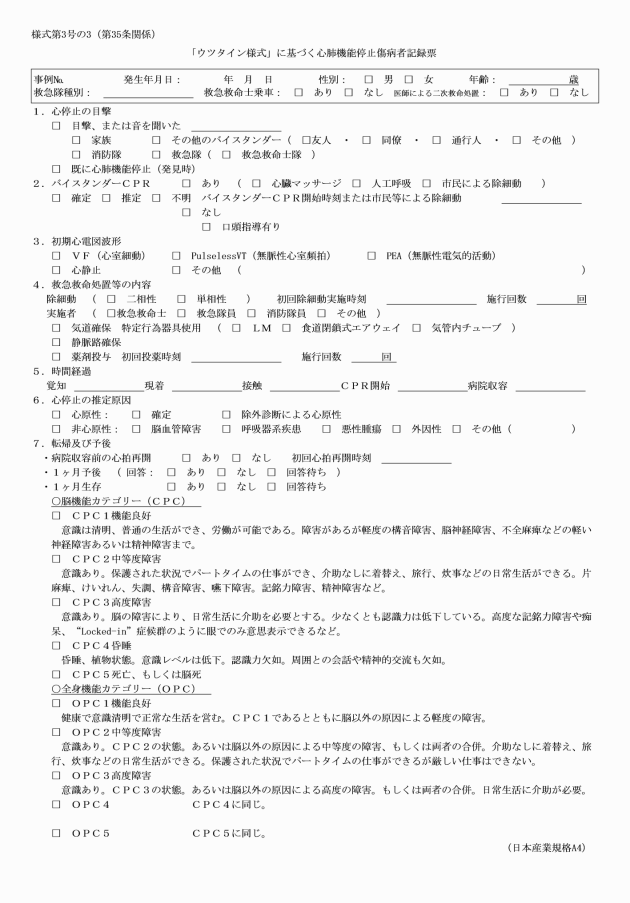

3 救急隊が心肺蘇生を行い医療機関等に搬送した事例で,現場で心肺機能停止状態であったもの,又は搬送途上において心肺機能停止状態に陥った事例について,「ウツタイン様式」に基づく心肺機能停止傷病者記録票(様式第3号の3)を作成し,消防長へ報告するものとする。

(救急活動報告)

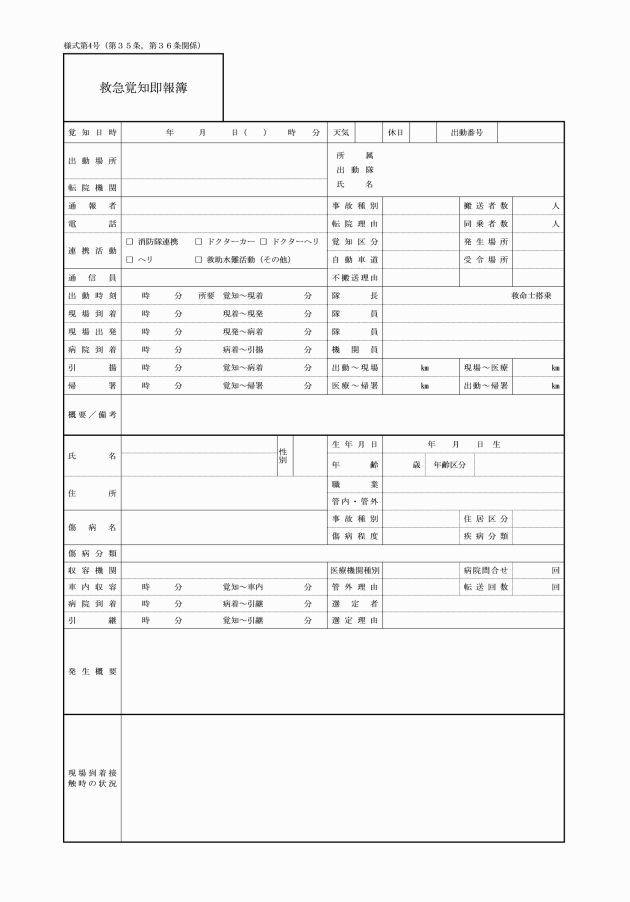

第36条 署長は,次の各号に該当した場合に限り,救急覚知即報簿により消防長あて報告するものとする。

(1) 死者が3人以上生じたもの

(2) 死者及び負傷者の合計が10人以上生じたもの

(3) 第8条に規定された事項に該当する場合

(4) その他消防長が必要と認める場合

第6章 教育及び訓練

第1節 教育

(救急教育)

第38条 消防長は,救急業務等に関する技能の向上に資するため必要な措置を講じるものとする。

(救急活動検討会等)

第39条 署長は,救急隊員等に対し救急活動の施策に資するため,定期的に検討会等を実施するものとする。

第2節 訓練

(訓練の区分)

第40条 訓練は,次の各号によるものとする。

(1) 基本訓練は,救急隊員等として救急活動に必要な基本的な知識及び技術を修得するために行うものとする。

(2) 総合訓練は,救急隊員等として救急活動全般に対応できる活動能力の向上を図るために行うもの及び関係機関の協力を得て行う大規模救急事故を想定した訓練とする。

(訓練指針)

第41条 救急救助課長は,救急隊員等の技能の向上を図るため訓練指針を示すものとする。

(訓練計画の樹立)

第42条 救急救助課長,署長は,前条の訓練指針に基づき,訓練計画を樹立するものとする。

(訓練の実施)

第43条 救急救助課長,署長は,救急隊員等に対して,救急活動に必要な訓練を計画的に実施するものとする。

第7章 大規模救急事故時の救急救護活動

第1節 運用の基準及び対象災害等

(運用の基準及び対象災害)

第44条 消防長は,各種交通機関,危険物等における大規模な災害及び自然災害により局地的,かつ短時間に多数の傷病者が発生し,通常の救急出動体制では対処できないもの(以下「大規模救急事故」という。)で,次の各号に該当すると認める場合には救急隊を別に編成し運用するものとする。

(1) 運用基準

ア 傷病者が10人以上発生した場合

イ 救急隊3隊以上を集中的に運用する場合

ウ その他必要と認める場合

(2) 対象災害

ア 地震等の自然災害

イ 電車,航空機,自動車等の大規模交通事故

ウ 危険物,ガス,ラジオアイソトープ,毒劇物の爆発,流出,漏洩等の事故

エ 大規模な建物,工作物の倒壊事故

オ その他人為的原因又は自然災害に起因して集中的に傷病者が発生するもの

(出動及び他機関への応援要請)

第45条 消防長は,事故の通報内容又は現場報告等によって大規模救急事故と判断する場合は,直ちに相互応援協定又は事業所救急隊の応援要請をするものとし,消防計画第16章第1節及び第2節を準用する。

第2節 現場活動等

(最先到着隊による措置)

第46条 最先到着隊は,後続隊が到着するまでの間,次の各号の順に従い必要な措置を講じるものとする。

(1) 災害状況把握と報告

ア 災害状況の即報(傷病者の数,救助者の数)

イ 二次災害発生危険の有無の確認

ウ 必要とする隊,資器材の応援要請

エ 後着救急隊等の集結場所

(2) 傷病者の救出救護

(3) 災害(事故)現場における警戒区域の設定及び後着救急隊の進入,退出路の確認

(4) 状況に応じた応急救護所の設定

(現場指揮本部及び応急救護所の設置)

第47条 救急等の現場において,現場を統括する指揮者(以下「上位指揮者」という。)は,必要に応じて現場指揮本部及び応急救護所を設置するものとし,設置並びに運用について必要な事項は,別に定める。

(消防団の要請)

第48条 上位指揮者は,現場指揮本部及び応急救護所を設置する大規模救急事故が発生した場合には,消防団の出動を各市に要請するものとする。

(各活動隊の編成)

第49条 上位指揮者は,救急救護活動にあたっては,救助隊,担架隊,病院搬送隊,警戒支援隊等の活動隊を編成し,必要な任務にあたらせるものとする。

第3節 通信連絡体制等

(通信)

第50条 消防長は,各活動隊及び関係機関との連絡体制を密にするため通信連絡系統等を確立し,通信連絡体制の万全を期するものとする。

(報告及び広報)

第51条 上位指揮者は,現場活動等の状況を消防本部へ報告するものとする。

2 住民に対する広報は,状況に応じ行うこととし報道関係者に対しては即報等段階的に発表するものとする。

3 住民に対する広報は,現場における二次災害及び活動による危害防止を重点に拡声器等を活用して行うこととし,報道関係者に対する発表は,広報担当者が専従して行うものとする。

第8章 雑則

(委任)

第52条 この規程に必要な事項は,消防長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

付則(平成27年消本訓令第5号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

付則(平成31年消本訓令第3号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

付則(令和元年消本訓令第5号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

付則(令和3年消本訓令第5号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

付則(令和3年消本訓令第20号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

付則(令和6年消本訓令第7号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。