○鹿島地方事務組合消防本部消防通信服務要綱

平成29年3月22日

消本訓令第4号

鹿島地方事務組合消防本部消防通信服務要綱(平成21年消防本部訓令第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿島地方事務組合消防本部消防通信規程(平成21年第35号。以下「鹿島地方通信規程」という。)に基づく消防通信の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,鹿島地方通信規程において使用する用語の例による。

(総括管理者)

第3条 消防本部に,総括管理者を置く。

2 総括管理者には,消防長をもって充てる。

3 総括管理者は,消防通信の管理及び運用に関する事務を総括し,通信管理者,通信取扱責任者及び通信取扱者その他本部署等にて消防通信に関する業務に携わる者を指揮監督する。

(通信管理者)

第4条 消防本部及び消防署に,通信管理者を置く。

2 通信管理者には,警防課長又は消防署長をもって充てる。

3 通信管理者は,総括管理者の命を受け,次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 消防通信の管制業務に関すること。

(2) 通信指令施設等の管理に関すること。

(3) 無線通信に係る業務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,消防通信に関すること。

(通信取扱責任者)

第5条 本部署等に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者には,警防課長補佐,副署長又は分署長をもって充てる。

3 通信取扱責任者は,所属グループの通信取扱者を指揮監督し,通信指令設備等の適正な管理及び運用に努めなければならない。

(無線従事者の選任等)

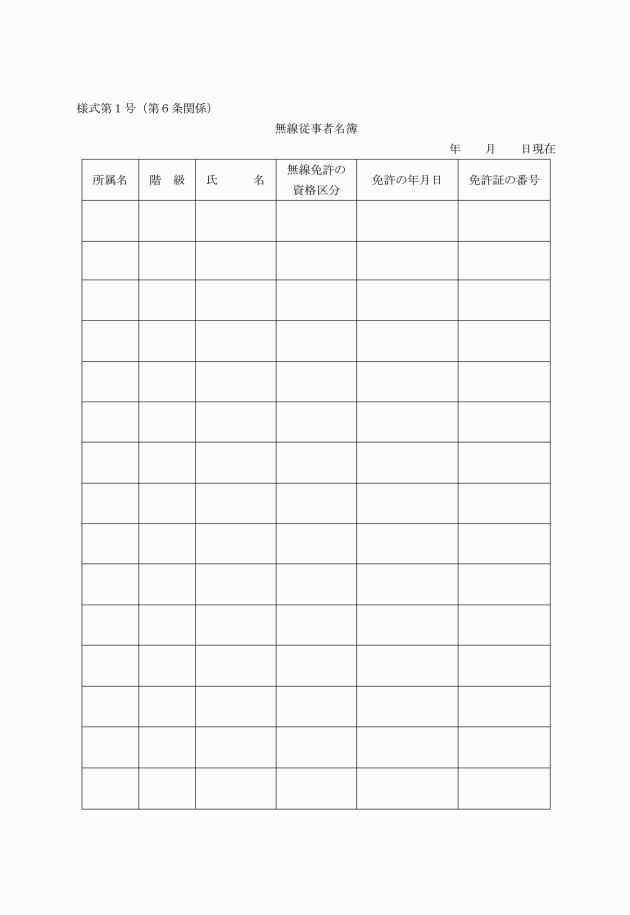

第6条 総括管理者は,毎年4月に無線従事者名簿(様式第1号)を作成し,現状の把握を行わなければならない。

(無線従事者の配置)

第7条 総括管理者は,無線局を円滑に運用するため,無線従事者を適正に配置するとともに,常に無線従事者の養成に留意するものとする。

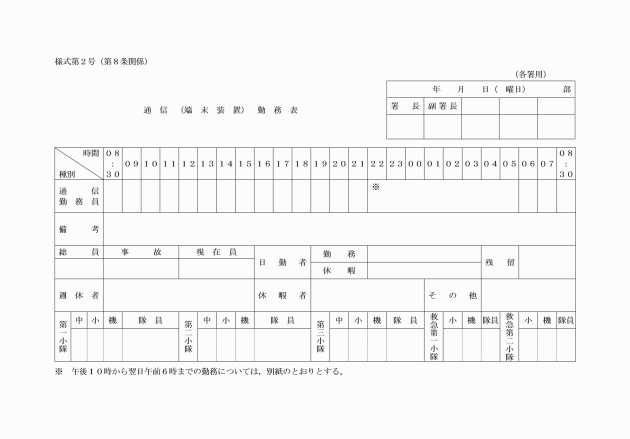

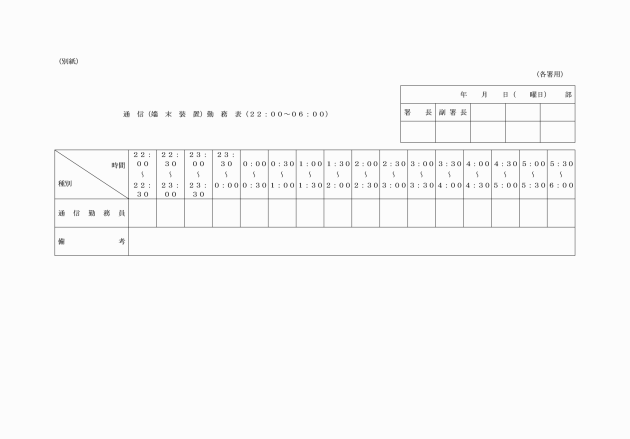

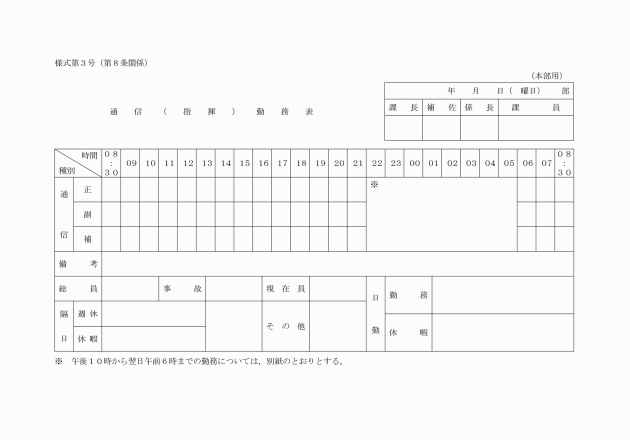

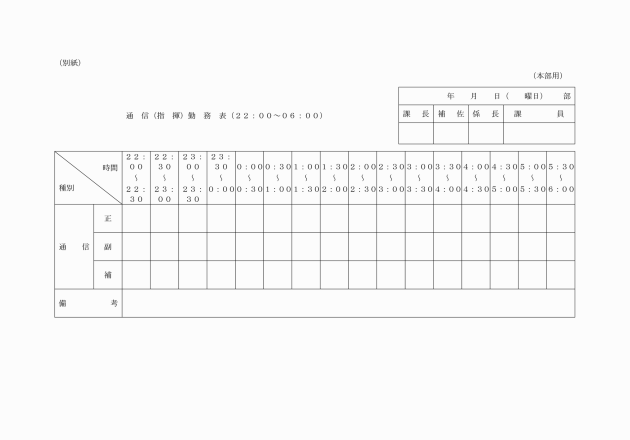

(通信勤務)

第8条 通信勤務員は,鹿島地方通信規程第3条に規定するもののほか,業務を行うにあたり,次の各号によらなければならない。

(2) 通信勤務員は,次に引き継ぐ通信勤務員に勤務上必要な事項を申し送らなければならない。

(3) 勤務中に重要又は異例に属することが発生したときは,速やかに上司に報告し,指示を受けなければならない。

(4) 勤務中は,私言を慎み,通信業務に専念しなければならない。

(5) 通信勤務員は,みだりに席を離れてはならない。ただし,やむを得ない事由により席を離れる場合は代勤を依頼して離席すること。

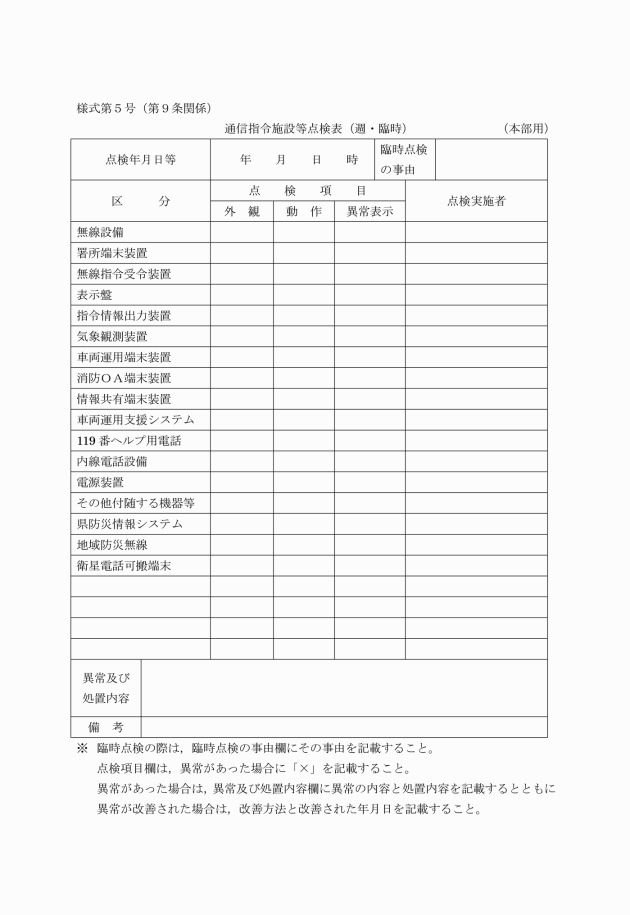

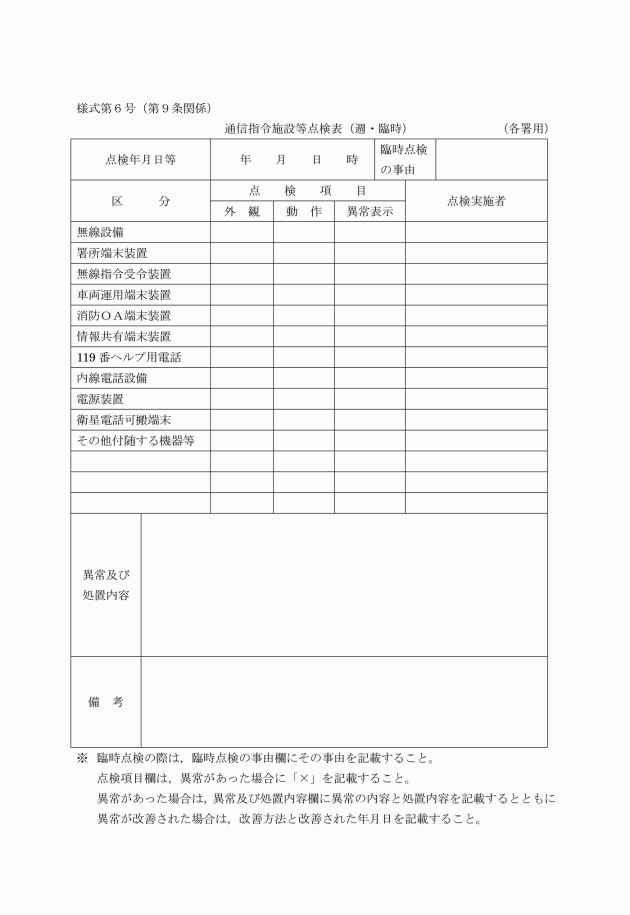

(通信指令施設等の点検)

第9条 通信指令施設等の点検は,定期点検及び臨時点検とする。

(1) 毎日点検 通信取扱者が,毎日点検表(様式第4号)により,毎日点検を行う。

(3) 保守点検 定期的に,保守業務委託契約に基づく当該契約の受託者が行う。

3 臨時点検は,必要に応じ,通信管理者が行い,通信指令施設等点検表に記録しなければならない。

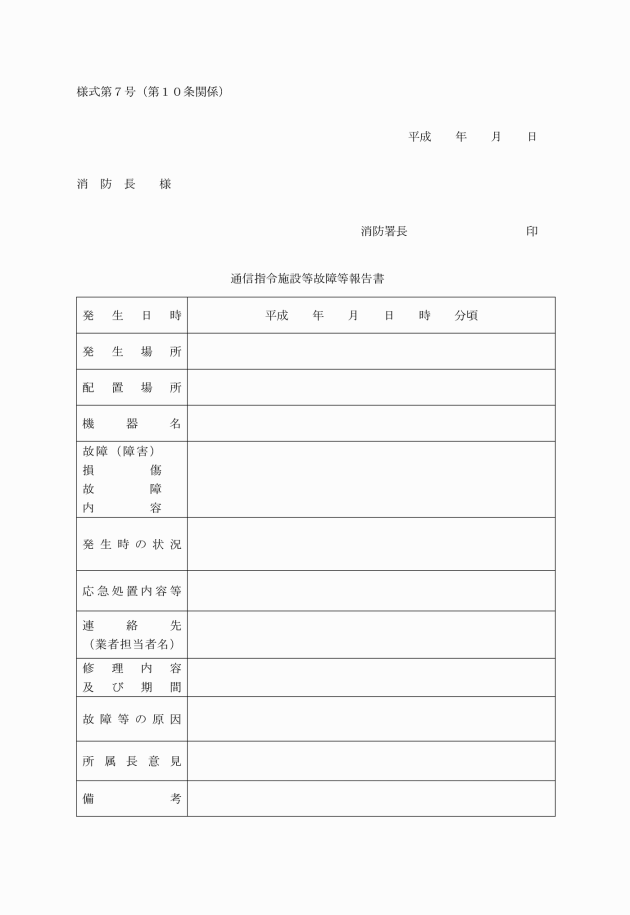

(故障等の報告と措置)

第10条 通信指令施設等の故障,障害の発生,損傷又は紛失が生じた所属の通信管理者は,応急処置を講ずるとともに,通信指令施設等故障等報告書(様式第7号)により,総括管理者に報告しなければならない。

2 総括管理者は,前項の規定による報告を受けたときは,速やかに復旧に必要な措置を講ずるとともに,必要があると認めるときは,センター長に報告しなければならない。

(研修等)

第11条 鹿島地方通信規程第4条第1項に規定する研修及び同条第2項に規定する訓練は,それぞれ年1回以上行うものとする。

(指揮局等の指定)

第12条 指揮権限者は,指揮局等を指定する場合は,出動計画に組み込まれている車載型移動局から指定することを原則とする。ただし,災害現場の状況等により車載型移動局から指定することができないときは,可搬型移動局を指揮局等に指定することができるものとする。

(1) 送話は,前後の送話切れに注意し,簡明に行うこと。

(2) 自局に対する呼出しであるかが判明しないときは,確実に判明するまで応答しないこと。

(3) 通話速度は,通常の会話を基準とすること。ただし,通話内容又は相手局の受信状態により適宜調整すること。

(4) 消防通信において必要と認めるときは,指令センター通信規程第11条に規定する通話表のほか,センター長が別に定める通信略号を用いて消防通信を行うこと。

(移動局の識別信号)

第14条 消防長は,移動局の識別信号を決定するときは,別表第2に定める法則に基づくことを原則とする。

2 消防長は,新たに移動局の識別信号を決定したときは,センター長が指定する様式によりセンター長へ報告しなければならない。

(感明度)

第15条 消防通信における感明度は,別表第3に定めるとおりとする。

(消防通信の方法の優先順位)

第16条 指令センターへの要請,報告等に関する消防通信の方法の優先順位は,別表第4に定めるとおりとする。

(消防防災ヘリ等との通信)

第17条 指令局等は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第30条第3項に規定する航空消防隊が運航する航空機(以下「消防防災ヘリ」という。),救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプター(以下「ドクターヘリ」という。)その他の構成団体以外の消防防災関係機関に属する車両,航空機等に設置された移動局と消防通信をするときは,共通波を使用するものとする。

(共通波の基地局折返し)

第18条 指揮局等は,災害活動上共通波の基地局折返しを必要とするときは,その旨を指令局等に要請することができる。

(チャネル切替の基準)

第19条 鹿島地方通信規程第13条に規定する消防通信の混信及び輻輳を防止する必要があると認めるときとは,次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第4条で定める管轄区域で複数の災害の発生により,指定された周波数での消防通信に著しく支障があると認めるとき。

(2) 他消防本部からの応援出動により,指定された周波数での消防通信に著しく支障があると認めるとき。

(管制業務の代行の基準)

第20条 鹿島地方通信規程第14条第1項に規定する自消防本部の消防通信に関する管制業務を自ら行う必要があると認めるときとは,次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 水難事故,コンビナート火災等が発生した場合に,現場報告及び支援情報通信が頻発するため,自消防本部において当該消防通信を管制する必要があるとき。

(2) 指令センター通信規程第38条の規定による迂回措置が行われたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,消防長が必要であると認めるとき。

(無線局の試験)

第21条 消防長は,共通波に関する試験に係る鹿島地方通信規程第16条に規定するセンター長の同意を得ようとするときは,センター長が指定する様式によりセンター長に提出しなければならない。

(無線局を使用した訓練)

第22条 消防長は,共通波に関する訓練に係る鹿島地方通信規程第17条に規定するセンター長の同意を得ようとするときは,センター長が指定する様式によりセンター長に提出しなければならない。

(動態等の登録)

第23条 部隊は,車両運用端末装置により,次の各号に掲げる事項を車両運用管理装置へ登録しなければならない。

(1) 車両の動態に関する事項

(2) 災害に対しての活動状況に関する事項

(3) 移動待機指令による移動待機先の本部署所等への到着状況に関する事項

2 車両の動態の種別及び登録契機は,別表第5に定めるとおりとする。

(医療情報共有システムへの登録)

第24条 本部署等は,情報共有端末装置により,医療機関の応需情報その他必要な情報を医療情報共有システムに適時登録しなければならない。

2 救急隊は,帰署するまでに,次の各号に掲げる事項を車両運用端末装置により医療情報共有システムに登録しなければならない。

(1) 傷病者の収容に関する医療機関との交渉経過及びその結果に関する事項

(2) 傷病者の性別,氏名,年齢,生年月日,傷病程度等に関する事項

(三者通話による災害点の確認)

第25条 本部署等の職員は,鹿島地方通信規程第20条の規定による専用電話による災害点の確認があったときは,直ちにこれに応答するとともに,通報者と通信指令員との三者通話により情報共有端末装置を用いて災害点を特定するものとする。

2 本部署等の職員は,前項の規定による災害点の特定ができたときは,情報共有端末装置により災害点を通信指令員に報告しなければならない。

(関係機関への連絡)

第26条 指揮権限者は,指令センター通信規程第28条で定める関係機関(以下「関係機関」という。)に対し,災害の拡大等を防止するために必要があると認めるときは,聴取内容に応じ,必要となる情報を伝達しなければならない。また,関係機関以外であっても,災害の拡大等を防止するために必要があると認めるときは,必要となる情報を伝達しなければならない。

(出動指令の確受方法)

第27条 鹿島地方通信規程第21条に規定するセンター長が指定する方法は,次の各号に掲げるボタンを押すこととする。

(1) 署所端末装置の確受ボタン

(2) 車両運用端末装置の出動ボタン

2 鹿島地方通信規程第21条第1項に規定する確受の報告は,肉声による出動指令の有無を確認するため,合成音声による出動指令の終了後,おおむね3秒程度が経過してから行うものとする。ただし,合成音声による出動指令を行うことができないときは,この限りでない。

(増強要請の代行)

第28条 指揮権限者は,鹿島地方通信規程第22条第1項で規定する高次の出動規模の出動又は同条第2項で規定する特命出動が必要であると認めるときは,消防長に代わり,高次の出動規模の出動又は特命出動をセンター長へ要請することができる。

2 指揮権限者は,前項の規定による要請を行ったときは,消防長に報告しなければならない。

(ドクターへリ等の出動要請)

第29条 指揮権限者は,災害活動上必要があると認めるときは,センター長へ消防防災ヘリ,ドクターヘリ等の出動を要請することができる。

(応援協定に基づく出動)

第30条 鹿島地方通信規程第23条第1項で規定するセンター長が定める方法同条第2項で規定するセンター長が定める方法及び消防長が指定する方法は,茨城消防救急無線・指令センター運営協議会応援出動に関する要領(平成27年茨指運協第41号)に基づくものとする。

付則

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(令和6年消本訓令第9号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

消防通信の通信要領

項目 | 指令局等 | 指揮局等 | 備考 | |

共通 | しょうぼうしれいいばらきから○○しき1 | 無線局は簡潔に復唱すること。 | ||

こちら○○しき1,しょうぼうしれいいばらきどうぞ (不明確な場合はさらにどうぞ) | ||||

(通信内容) | ||||

○○しき1了解 | ||||

○○しき1からしょうぼうしれいいばらき | ||||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○しき1どうぞ | ||||

(通信内容) | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 | ||||

○○しき1からしょうぼうしれいいばらき | ||||

(他局と通信中の場合) △△しき1と交信中○○しき1しばらく待て (通信が可能になった場合) こちらしょうぼうしれいいばらき,○○しき1どうぞ | ||||

(通信内容) | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 | ||||

火災 | 支援情報通信 | (AVMにて出動を確認) しょうぼうしれいいばらきから各局,支援情報,現場は指令同番地(付近)火災,建物1階から出火,隣接建物への延焼なし,((略))なし,((略))への連絡済み。以上,しょうぼうしれいいばらき | ||

指揮局等の報告 | ○○たんく1からしょうぼうしれいいばらき | |||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○たんく1どうぞ | ||||

これより,○○たんく1を先着指揮局とする 又は, これより,○○たんく1を指揮局とする | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 | ||||

○○たんく1現場到着,現場は支援情報どおり,(概要),どうぞ | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 | ||||

指揮局等の交替 | ○○しき1からしょうぼうしれいいばらき | |||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○しき1どうぞ | ||||

これより,先着指揮局の○○たんく1に替わり,○○しき1を指揮局とする | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 | ||||

部隊増強 | ○○しき1からしょうぼうしれいいばらき | |||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○しき1どうぞ | ||||

現場建物は延焼拡大のおそれあり,高次の部隊を増強せよ 又は, 現場建物は延焼拡大のおそれあり,△△たんく1を増強せよ 又は, 現場建物は延焼拡大のおそれあり,直近のタンク車1台を増強せよ | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 (指令操作が完了し,増強部隊の出動を確認後) しょうぼうしれいいばらきから○○しき1 | ||||

こちら○○しき1,しょうぼうしれいいばらきどうぞ | ||||

部隊増強指令完了,△△ぽんぷ1,△△たんく1の出動を確認済み,どうぞ 又は, 部隊増強指令完了,△△たんく1の出動を確認済み,どうぞ 又は, 部隊増強指令完了,直近より△△たんく1の出動を確認済み,どうぞ | ||||

○○しき1了解 | ||||

救急 | 支援情報 | (AVMにて出動を確認) しょうぼうしれいいばらきから○○きゅうきゅう1,支援情報,現場は指令同番地(付近)救急,急病,○○歳男性,急な上腹部の激しい痛み,顔面蒼白,発汗ありの状態,以上,しょうぼうしれいいばらき | ||

指揮局等の報告 | ○○きゅうきゅう1からしょうぼうしれいいばらき | |||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○きゅうきゅう1どうぞ | ||||

災害種別を一般負傷から加害に変更,どうぞ | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 | ||||

部隊増強 | ○○きゅうきゅう1からしょうぼうしれいいばらき | |||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○きゅうきゅう1どうぞ | ||||

傷病者は,住居2階におり歩行不能,搬出困難のため,○○ぽんぷ1を増強せよ 又は, 傷病者は住居2階におり歩行不能,搬出困難のため,直近のポンプ車1台を増強せよ | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 (指令操作が完了し,増強部隊の出動を確認後) しょうぼうしれいいばらきから○○きゅうきゅう1 | ||||

こちら○○きゅうきゅう1,しょうぼうしれいいばらきどうぞ | ||||

部隊増強指令完了,○○ぽんぷ1の出動を確認済み,どうぞ 又は, 部隊増強指令完了,直近より○○ぽんぷ1の出動を確認済み,どうぞ | ||||

○○きゅうきゅう1了解 | ||||

救助 | 支援情報 | (AVMにて出動を確認) しょうぼうしれいいばらきから各局,支援情報,現場は指令同番地(付近),救助,交通事故,普通乗用車2台の接触事故,うち1台に((略))あり,運転席側ダッシュボードに挟まれているもの(模様),意識あり,以上,しょうぼうしれいいばらき | ||

指揮局等の報告 | ○○きゅうじょ1からしょうぼうしれいいばらき | |||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○きゅうじょ1どうぞ | ||||

○○きゅうじょ1現場到着,現場は支援情報どおり,どうぞ | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 | ||||

指揮局等の交替 | ○○しき1からしょうぼうしれいいばらき | |||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○しき1どう | ||||

これより,先着指揮局の○○きゅうじょ1に替わり,○○しき1を指揮局とする | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 | ||||

部隊増強 | ○○しき1からしょうぼうしれいいばらき | |||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○しき1どうぞ | ||||

現場にさらに1名((略))あり,骨折の疑いのため○○きゅうきゅう1を増強せよ 又は, 現場にさらに1名((略))あり,骨折の疑いのため直近の救急車1台を増強せよ | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 (指令操作が完了し,増強部隊の出動を確認後) しょうぼうしれいいばらきから○○しき1 | ||||

こちら○○しき1,しょうぼうしれいいばらきどうぞ | ||||

部隊増強指令完了,○○きゅうきゅう1の出動を確認済み,どうぞ 又は, 部隊増強指令完了,直近より○○きゅうきゅう1の出動を確認済み,どうぞ | ||||

○○しき1了解 | ||||

チャネル切替 | センター長が必要と認めるとき | (主運用波が他局で使用していないことを確認) しょうぼうしれいいばらきから各局,無線通信が混信(輻輳)中,これより主運用波へ切り替える,以上,しょうぼうしれいいばらき (チャネル切替操作実施後) しょうぼうしれいいばらきから各局,主運用波へ切替済み,以上,しょうぼうしれいいばらき (混信(輻輳)がなくなった場合) しょうぼうしれいいばらきから各局,無線通信が混信(輻輳)より回復,これよりチャネル切替を解除し,消防チャネルへ切替済み,以上,しょうぼうしれいいばらき | ||

指揮権限者からの要請時 | ○○しき1からしょうぼうしれいいばらき | |||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○しき1どうぞ | ||||

無線通信が混信(輻輳)中,これより主運用波へ切替え可能か,どうぞ | ||||

(主運用波が他局で使用していないことを確認) 主運用波は他局の使用なし,これよりチャネルを切り替える,どうぞ | ||||

○○しき1了解 | ||||

(チャネル切替操作実施後) しょうぼうしれいいばらきから○○しき1 | ||||

こちら○○しき1,しょうぼうしれいいばらきどうぞ | ||||

主運用波へ切替済み,どうぞ | ||||

○○しき1了解 | ||||

又は, (主運用波が他局で使用中の場合,統制波1が他局で使用していないことを確認) 主運用波は他局が使用中,統制波1は他局の使用なし,これより統制波1へチャネルを切り替える,どうぞ | ||||

○○しき1了解 | ||||

(チャネル切替操作実施後) しょうぼうしれいいばらきから○○しき1 | ||||

こちら○○しき1,しょうぼうしれいいばらきどうぞ | ||||

統制波1へ切替済み,どうぞ | ||||

○○しき1了解 | ||||

(混信(輻輳)がなくなった場合) しょうぼうしれいいばらきから各局,無線通信が混信(輻輳)より回復,チャネル切替を解除し,消防チャネルへ切替済み,以上,しょうぼうしれいいばらき | ||||

共通波の基地局折返し | ○○しき1からしょうぼうしれいいばらき | |||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○しき1どうぞ | ||||

○○ヘリ1との基地局折返し通信を要請する,どうぞ | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 しょうぼうしれいいばらきから○○ヘリ1及び○○しき1,これより基地局折返し通信を開始する。○○しき1は,10秒以内に通信を開始せよ,以上,しょうぼうしれいいばらき | ||||

(○○しき1は○○ヘリ1と通信を開始) | 以降,各移動局の通信後10秒以内であれば,基地局折返しの状態となる。 | |||

緊急時の通信 | 至急,至急,○○しき1からしょうぼうしれいいばらき | |||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○しき1しばらく待て しょうぼうしれいいばらきから各局,通信を中止せよ | ||||

(緊急通信をする移動局以外の移動局は通信を中止) | ||||

○○しき1どうぞ | ||||

出動途上,((略))発生,現在停車中,△△しき1を増強せよ | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 (部隊増強の例による) | ||||

(通信規制解除) しょうぼうしれいいばらきから各局,これより通信規制を解除する,以上,しょうぼうしれいいばらき | ||||

(緊急通信をする移動局以外の移動局は通信を再開) | ||||

感明度試験 | 共通波 | しょうぼうしれいいばらきから○○しき1,○○ぽんぷ1,これより主運用波による感明度試験を実施する,各局は主運用波に切替え待機,以上,しょうぼうしれいいばらき (各局が主運用波に切換える時間を置いてから) しょうぼうしれいいばらきから各局,○○基地局,主運用波による感明度試験を実施する 本日は晴天なり (3回繰り返し) ○○しき1どうぞ | 主運用波及び統制波1から3までの感明度試験を行う | |

○○しき1メリット5 | ||||

了解,メリット5 | ||||

(応答がない場合) ○○しき1さらにどうぞ | ||||

(応答なし) | ||||

○○しき1応答なし ○○ぽんぷ1どうぞ | ||||

○○ぽんぷ1メリット5 | ||||

了解,メリット5 | ||||

以上をもって主運用波感明度試験を終了,続いて,各局は統制波1に切替え待機,以上,しょうぼうしれいいばらき | ||||

(以降,主運用波の感明度試験の例による) | (以降,主運用波の感明度試験の例による) | |||

以上をもって感明度試験を終了する,以上,しょうぼうしれいいばらき | ||||

臨時 | ○○しき1からしょうぼうしれいいばらき | |||

こちらしょうぼうしれいいばらき,○○しき1どうぞ | ||||

○○しき1の感明度試験を実施,どうぞ | ||||

しょうぼうしれいいばらき了解 これより感明度試験を実施する 本日は晴天なり (3回繰り返し) ○○しき1どうぞ | ||||

○○しき1メリット5 | ||||

了解,メリット5 | ||||

感明度試験を終了する 以上,○○しき1 | ||||

※ 表中の((略))は,通信略語を用いること。

別表第2(第14条関係)

移動局の識別信号法則

番号 | 移動局の機器種別 | 識別信号の法則 | |

1 | 車載型 | 【消防本部名】+【本部署等の名称】+【車両種別】+【本部署等ごとの車両種別における車両数に応じた1から連続する番号】 例:鹿島地方事務組合消防本部神栖消防署ポンプ車車載型移動局 1台目:かしまかみすぽんぷ1 2台目:かしまかみすぽんぷ2 | |

2 | 携帯型 | 車両種別ごとに編成された部隊の隊員が使用する携帯型移動局 | 【消防本部名】+【本部署等の名称】+【車両種別】+【本部署等ごとの車両種別における車両数に応じた101から連続する番号】 例:鹿島地方事務組合消防本部神栖消防署救急車携帯型移動局 1台目:かしまかみすきゅうきゅう101 2台目:かしまかみすきゅうきゅう102 |

本部署等ごとの隊員が使用する携帯型移動局 | 【消防本部名】+【本部署等の名称】+【本部署等ごとの車両種別における車両数に応じた201から連続する番号】 例:鹿島地方事務組合消防本部神栖消防署携帯型移動局 1台目:かしまかみす201 2台目:かしまかみす202 | ||

3 | 卓上型固定 | 【消防本部名】+【本部署等の名称】+【こてい】+【本部署等ごとの卓上型固定移動局数に応じた1から連続する番号】 例:鹿島地方事務組合消防本部神栖消防署卓上型固定移動局 1台目:かしまかみすこてい1 2台目:かしまかみすこてい2 | |

4 | 可搬型 | 本部署等ごとの隊員が使用する可搬型移動局 | 【消防本部名】+【本部署等名】+【本部署等ごとの可搬型移動局数に応じた601から連続する番号】 例:鹿島地方事務組合消防本部神栖消防署可搬型移動局 1台目:かしまかみす601 2台目:かしまかみす602 |

注:【消防本部名】に続いて【本部署所等の名称】が重複する場合は,前方に付した消防本部名を省略する。

別表第3(第15条関係)

消防通信の感明度(メリット)

感明度 (メリット) | 受信状態 |

5 | 非常に明瞭に聞き取れる。 |

4 | 歪みが多少あるが,明瞭に聞き取れる。 |

3 | 音声が若干断続するが,通話内容は十分に聞き取れる。 |

2 | 音声が断続し,通話内容があまり聞き取れない。 |

1 | 通話内容がほとんど聞き取れない。 |

別表第4(第16条関係)

報告等に関する消防通信の方法の優先順位

判断区分 | 報告等の方法の優先順位 |

災害現場での判断にて報告等を行う場合 | 1 無線通信 指揮局等から無線通信により指令局等へ報告等を行う。 2 内線電話又は一般加入電話(当消防本部経由) 1の方法により報告等を行えない場合,出動部隊から本部署所経由して指令センターへ,内線電話又は一般加入電話により報告等を行う。 3 携帯電話 1及び2の方法により報告等を行えない場合,出動部隊から指令センターへ携帯電話により報告等を行う。 |

本部署所等での判断にて報告等を行う場合 | 1 内線電話 本部署所等から指令センターへ内線電話により報告等を行う。 2 一般加入電話 1の方法により報告等を行えない場合,本部署所等から指令センターへ一般加入電話により報告等を行う。 3 携帯電話 1及び2の方法により報告等を行えない場合,本部署所等から指令センターへ携帯電話により報告等を行う。 |

別表第5(第23条関係)

1 車両の動態の種別

車両区分 | 動態の種別 | ||||

消防車 | 出動 | 現着 | 活動開始 | 活動終了 | 引揚 |

帰署 | 火勢鎮圧 | 鎮火 | 業務 | 整備 | |

出動可能 | 出動不能 | 位置送信 | 引揚(不) | ||

救急車 | 出動 | 現着 | 車内収容 | 現発 | 病着 |

引揚 | 帰署 | 業務 | 整備 | 出動可能 | |

出動不能 | 位置送信 | 引揚(不) | |||

2 登録契機

動態の種別 | 登録契機 |

出動 | 出動したとき |

現着 | 災害現場に到着したとき |

活動開始 | 災害活動を開始したとき |

活動終了 | 災害活動が終了したとき |

引揚 | 引揚後,帰署途上で,かつ,出動可能なとき |

帰署 | 帰署したとき |

火勢鎮圧 | 火勢鎮圧したとき |

鎮火 | 鎮火となったとき |

業務 | 消防検査,警防調査,防火査察等の災害出動以外で業務出向するとき |

整備 | 故障,法定点検等により一定期間出動不能なとき |

出動可能 | 出動後から引揚までの間に,他の災害事案へ出動可能なとき |

出動不能 | 何らかの理由により出動不能なとき |

位置送信 | 携帯電話回線が不通状態のため,無線にて現在位置を送信するとき |

引揚(不) | 引揚後,帰署途上で,かつ,出動不能なとき |