○鹿島地方事務組合消防本部水難救助活動要綱

令和6年2月29日

消本訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鹿島地方事務組合消防本部救助隊業務規程(平成30年鹿島地方事務組合消防本部訓令第8号。以下「規程」という。)第6条に基づき,水難救助活動について必要な事項を定めるものとする。

(1) 要救助者とは,災害により生命又は身体に切迫した危険が及んでおり,かつ,自らその危険を排除できない者をいう。

(2) 水難事故とは,河川,海,湖等(以下「河川等」という。)で発生し,人命に係る自然的,人為的な災害で救助活動を必要とする事故をいう。

(3) 水難救助活動とは,河川等における救助活動のうち,それに対応できる装備や技術を必要とする救助活動をいう。

(4) 上位指揮者とは,災害現場において,出動各隊を統括する指揮者をいう。

(5) 隊長とは,高度救助隊及び特別救助隊の隊長であり,水難救助活動を行う現場において隊員を直接指揮する者をいう。

(6) 隊員とは,高度救助隊及び特別救助隊の隊員並びに潜水士をいう。

(7) 潜水活動とは,潜水士が自ら携行する空気ボンベから給気を受けて行う水中における活動をいう。

(実施体制の確立)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は,水難救助活動実施体制の確立を図るとともに,所属職員を指揮監督し,水難救助活動に関し万全の措置を講ずるよう努めるものとする。

(潜水士の配置)

第4条 消防長は,河川等における水難事故に対して,より効果的な救助活動を図るため,鹿嶋消防署,神栖消防署及び波崎消防署に潜水士を配置する。

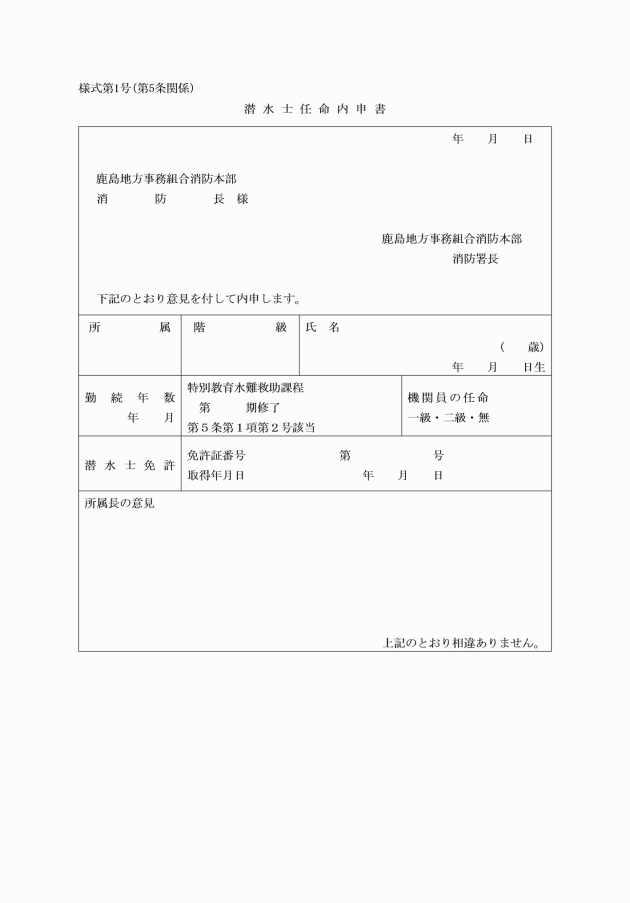

(潜水士の任命)

第5条 潜水士は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条第1項の規定による潜水士免許の交付を受け,次に掲げるいずれかの要件を満たす者のうちから,消防長が任命する。

(1) 消防学校における特別教育水難救助課程を修了した者

(2) 前号に掲げる者と同等の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者

(潜水士の服装)

第6条 潜水士の服装は,規程第7条の規定に準ずるものとする。

(水難救助資機材)

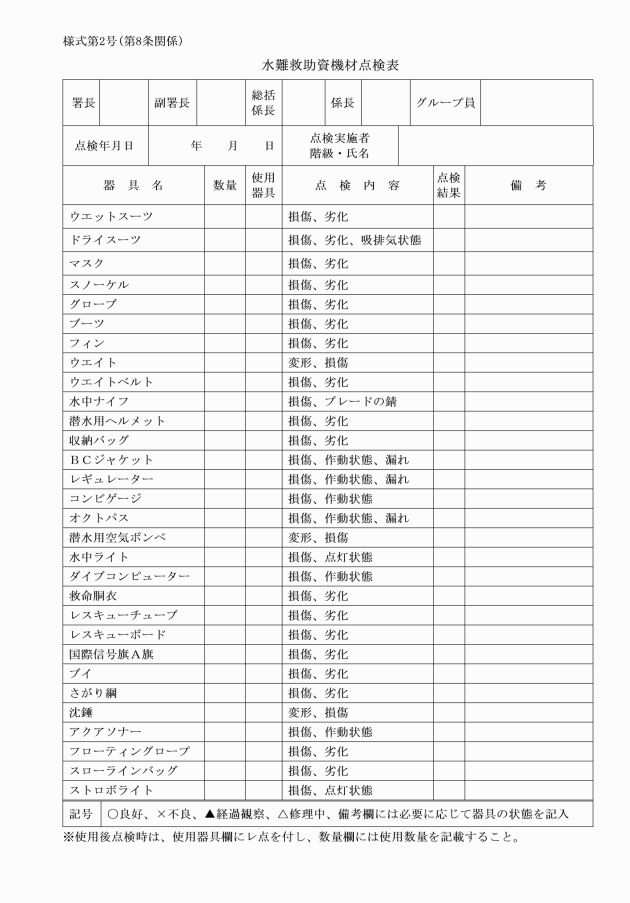

第7条 署長は,別表第1に掲げる水難救助活動に必要な資機材(以下「水難救助資機材」という。)を備えるものとする。

(点検)

第8条 署長は,水難救助資機材を常に良好な状態に保つため,隊員に,毎月点検及び使用後点検を行わせるものとする。

(教育訓練)

第9条 署長は,隊員に,水難事故に際し迅速的確な救助活動ができるよう,技術の向上に必要な教育訓練を計画的に実施させるため,鹿島地方事務組合消防本部訓練時の安全管理に関する細則(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第52号)に基づき訓練計画書を作成し,消防長に報告するものとする。

2 潜水士以外の潜水士免許保持者を訓練に参加させる場合には,潜水士と組み,安全管理に十分配意するものとする。

(活動要領)

第10条 水難救助活動は,要救助者の早期救出を主眼として,二次災害の防止に十分配意し,次の各号によるものとする。

(1) 上位指揮者は,現場到着後直ちに情報収集を行い,活動区域を決定するとともに,常に出動各隊及び関係機関との緊密な連携を保ち,効率的な現場活動に努めなければならない。

(2) 上位指揮者は,隊員の安全管理及び要救助者のプライバシー保護のため,関係者以外の立入を制限するものとする。

(3) 上位指揮者は,安全管理上配意すべき状況の変化があった場合は,活動方針の変更,修正,又は活動を中止するものとする。

(4) 隊長は,要救助者の生存が確認され,又は生存が見込まれる場合において,必要と認められるときは,潜水士に潜水活動を行わせるものとする。

(5) 潜水活動は,潜水士2人以上をもって実施するものとする。

(6) 救命ボート(以下「救助艇」という。)を活用する場合は,別記「救助艇の運用」により運用するものとする。

(潜水活動基準)

第11条 潜水活動は,原則として別表第2に掲げる潜水活動基準に基づき実施するものとする。

(安全管理)

第12条 潜水による救助活動は,特殊な環境下で物理現象及び生理的作用を身体に受け,直接身体に係る危険を伴うものであり,労働安全衛生法,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令32号),その他潜水に関する関係法令等を遵守するほか,次に掲げる措置及び対応要領を熟知しておかなければならない。

(1) 潜水用空気ボンベは,残圧10メガパスカル以上のものを使用するとともに,潜水器具の使用前点検は確実に行い,結果を隊長に報告すること。

(2) 潜水器具の故障に対応したトラブル回避の措置ができること。

(3) 潜水障害の排除,又は事故発生時の障害排除ができること。

(4) 潜降,又は浮上による水圧の変化に対応する措置ができること。

(5) ブイ等により潜水区域及び警戒区域を明示し,一般の船舶等の進入を制限すること。

(6) 隊長は,署長に対して潜水活動を実施した者の氏名等の報告を行い,十分休息をとるよう配慮するものとする。

(7) 船舶の往来する海域における潜水活動を行う場合は,国際信号旗A旗を掲げるものとする。

(捜索活動)

第13条 署長は,要救助者が行方不明又は生存の見込みのない場合,捜索活動について関係機関と協議するものとする。

2 捜索活動は,覚知から概ね24時間程度とするが,関係機関と協議し決定するものとする。

(健康管理)

第14条 消防長は,潜水士に対し,鹿島地方事務組合職員安全衛生管理規則第16条及び高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第38条の規定に基づき健康診断を実施する。

2 署長は,健康診断の結果,健康管理上支障があると判断した場合は,その潜水士を潜水活動に従事させないものとする。

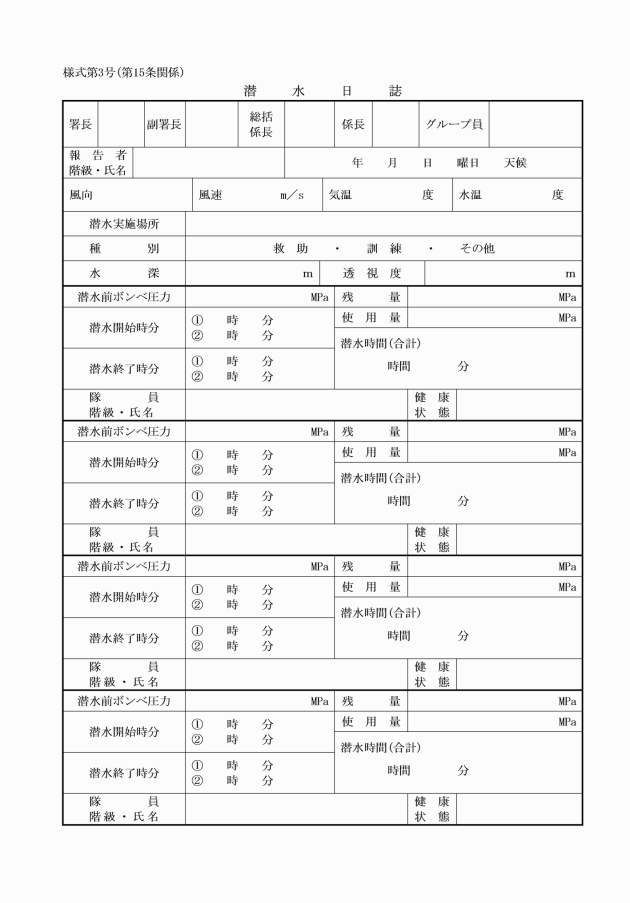

(日誌の記載)

第15条 署長は,潜水士が潜水活動又は教育訓練を実施した場合,潜水日誌(様式第3号)にその都度記録し,これを5年間保存するものとする。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,消防長が別に定める。

付則

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

別記

救助艇の運用

(活動)

1 救助艇の活動は,次の事項のとおりとする。

(1) 水難事故で,救助艇による救助が必要なとき。

(2) 河川等で行う催物等で警戒が必要なとき。

(3) その他,消防長及び署長が必要と認めたとき。

(編成)

2 救助艇による救助活動等は,次の事項を満たすものとする。

(1) 救助艇の指揮者(以下「指揮者」という。)は,消防士長以上の階級の者とする。

(2) 救助艇の艇長(以下「艇長」という。)は,小型船舶操縦士免許所持者とし,救助艇の運行上の責任者とする。

なお,指揮者と艇長は同一でも良い。

(3) 救助艇の運用は,2人以上で乗船定員以内とする。

(情報収集)

3 関係者からの救助事象発生位置の確認は,努めて2人以上の目撃者から目撃位置のほか,別の位置からも地上等の目標物と関連付けて情報収集を行い,初動活動の対応に万全を期すこと。

(安全管理)

4 救助艇運用時は,次の事項を厳守し,安全確保に万全を期さなければならない。

(1) 必ず救命胴衣を着用すること。

(2) 常に水中への転落等を考慮した措置をしておくこと。

(3) 救助艇に要救助者を引き上げる場合は,重心の移動により転覆しないように配意すること。

(4) 上位指揮者又は隊長は,強風,高波等により二次災害に至ると思われる場合は,救助艇の運用は中止すること。

(管轄区域外での運用)

5 配置署管轄区域外での運用は,原則として艇長を含め2人以上で出動し,現場で指揮者を含む管轄署員を同乗させ運用するものとする。

別表第1(第7条関係)

水難救助資機材

1 | ウエットスーツ | 16 | オクトパス |

2 | ドライスーツ | 17 | 潜水用空気ボンベ |

3 | マスク | 18 | 水中ライト |

4 | スノーケル | 19 | ダイブコンピューター |

5 | グローブ | 20 | 救命胴衣 |

6 | ブーツ | 21 | レスキューチューブ |

7 | フィン | 22 | レスキューボード |

8 | ウエイト | 23 | 国際信号旗A旗 |

9 | ウエイトベルト | 24 | ブイ |

10 | 水中ナイフ | 25 | さがり綱 |

11 | 潜水用ヘルメット | 26 | 沈錘 |

12 | 収納バッグ | 27 | アクアソナー |

13 | BCジャケット | 28 | フローティングロープ |

14 | レギュレーター | 29 | スローラインバッグ |

15 | コンビゲージ | 30 | ストロボライト |

別表第2(第11条関係)

潜水活動基準

項目 | 原則事項 |

水深 | 水深は,おおむね10メートル以内とする。ただし,隊長が,水の流速,波浪,水中視界及び潜水士の能力等を総合的に判断し,安全が確保できると判断したときはこの限りではない。 |

活動区域 | 水中活動区域は,陸上又は救助艇等から30メートル以内の区域とする。 |

流速 | 流速は,1ノット(毎秒0.5メートル)以下とする。ただし,隊長が,十分な安全措置が確保できると判断した場合は,この限りではない。 |

波浪及びうねり | 波浪及びうねりは,気象庁風力階級等指定(昭和28年運輸省告示第58号)による風浪階級3(波高0.5メートルを超え1.25メートルまで,やや波がある。)及びうねり階級2(波高2メートル未満で長く弱いうねり。)以下とする。 |

水中視界 | 水中視界は,透視度0.5メートル以上とする。ただし,隊長が,潜水士に対して水中視界に応じた潜水方法等を指示し,十分な安全措置が確保出来ると判断した場合はこの限りではない。 |

水温 | 水温は,摂氏10度以上を原則とし,これ未満の時は隊長の判断によるものとする。 |

潜水時間帯 | 潜水時間帯は,原則として日の出から日没までとする。ただし,水面上の十分な照明及び水中照明を確保できる場合はこの限りではない。 |

潜水時間 | 潜水士1人の潜水時間(潜降開始から浮上開始までの時間)は,10メートル未満の潜水の場合は,1回あたり30分以内とし,ボンベ(12リットル)2本の使用時間内とする。ただし,水深が10メートル以上の場合,1回の潜水活動でボンベ(12リットル)1本の使用時間内(浮上に必要な残圧を見込んだもの)とする。 |

その他 | 1 潜水士は,潜水器具を着装するとともに,水中時計及び水中ナイフを携行すること。 2 潜水活動は,潜水士2人以上での活動を厳守とする。 3 潜水活動は,ブイを設定するとともに,ブイと沈錘を連結するさがり綱に水深を3メートル毎に表示して使用すること。 |