○鹿島地方事務組合消防本部救助隊業務規程

平成30年8月20日

消本訓令第8号

鹿島地方事務組合消防本部救助隊業務規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第53号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に基づく救助業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(1) 救助活動とは,災害により生命又は身体に切迫した危険が及んでおり,かつ,自らその危険を排除できない者(以下「要救助者」という。)について,その危険を排除し,又は安全な状態に救出することにより,人命の救助をすることをいう。

(2) 高度救助隊とは,隊員概ね5人で編成し,救助隊の編成,装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)別表第1から別表第3までに定める救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車1台を備えた消防隊をいう。

(3) 特別救助隊とは,隊員概ね5人で編成し,省令別表第1及び別表第2に定める救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車1台を備えた消防隊をいう。

(4) 救助隊とは,隊員概ね5人で編成し,省令別表第1に定める救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車又は消防自動車1台を備えた消防隊をいう。

(配置)

第3条 高度救助隊,特別救助隊及び救助隊(以下「救助隊等」という。)を各消防署に配置する。

2 救助隊等の所属,名称及び車両は次表のとおりとする。

所属 | 名称 | 車両 |

大野消防署 | 救助隊 | 消防自動車 |

鹿嶋消防署 | 特別救助隊 | 救助工作車 |

鹿島港消防署 | 救助隊 | 消防自動車 |

神栖消防署 | 高度救助隊 | 救助工作車 |

波崎消防署 | 特別救助隊 | 救助工作車 |

3 高度救助隊に,隊長及び副隊長を置く。

(1) 隊長には,消防司令又は消防司令補の階級にある職員をもって充てる。

(2) 副隊長には,消防司令,消防司令補又は消防士長の階級にある職員をもって充てる。

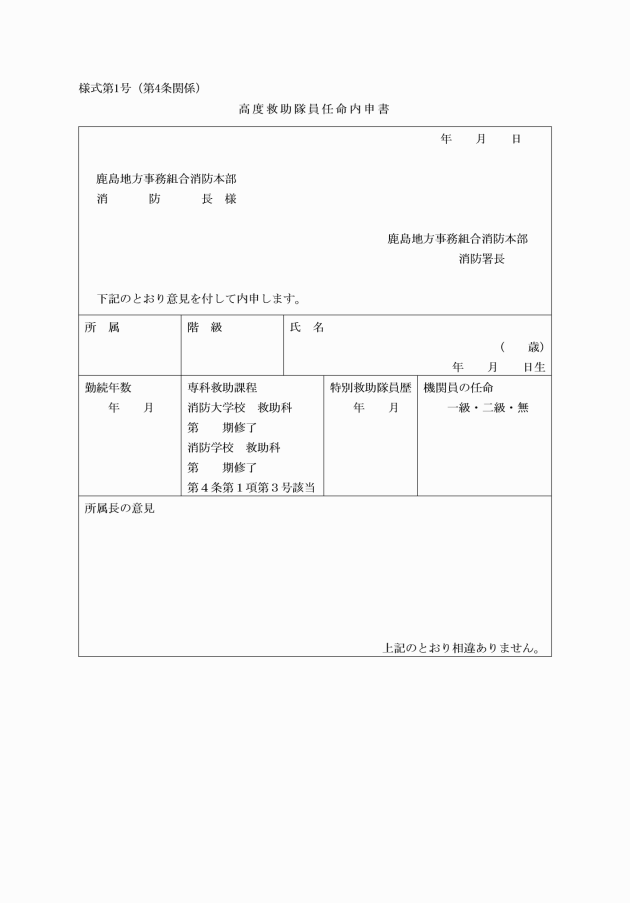

(隊員の任命及び指名)

第4条 高度救助隊員は,次に掲げるいずれかの要件を満たす者のうちから,消防長が任命する。

(1) 消防大学校における救助科を修了した者とする。

(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規程する消防学校における救助科(以下「消防学校救助科」という。)を修了し,かつ,特別救助隊員として2年以上の経験を有する者とする。

(3) 救助活動に関して,前2号に掲げる者と同等の知識,技術及び体力を有する者として消防長が認めた者とする。

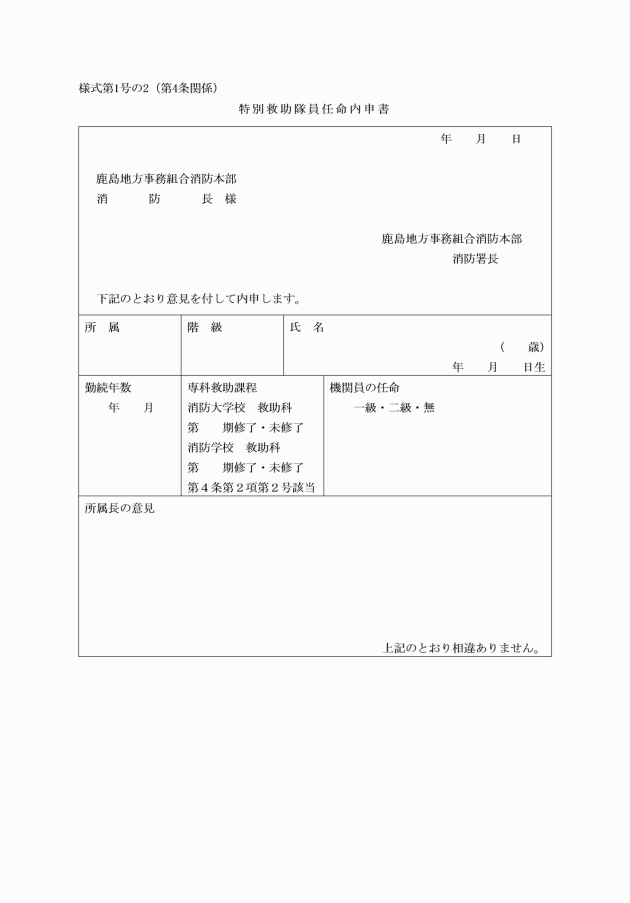

2 特別救助隊員は,次に掲げるいずれかの要件を満たす者のうちから,消防長が任命する。ただし,特別救助隊員が不足した場合は,その都度,特別救助隊配置署の署長が指名するものとする。

(1) 消防大学校における救助科又は消防学校救助科を修了した者とする。

(2) 救助活動に関して,前号に掲げる者と同等の知識,技術及び体力を有する者として消防長が認めた者とする。

3 救助隊員は,前項に準ずると認められる者のうちから,署長が指名する。

(救助活動の原則)

第5条 救助隊等及び最先着隊の消防隊等は,人命を最優先し救助活動に従事しなければならない。

2 救助活動は,要救助者の安全確保を主眼とし,次の各号によらなければならない。

(1) 他の警防活動に優先して行い,他隊と緊密な連携を保ちながら安全,的確かつ迅速に行うこと。

(2) 隊員相互の連絡を密にし,単独行動をしないこと。

(3) 高度救助隊員,特別救助隊員及び救助隊員(以下「救助隊員等」という。)は,任務分担を遵守し,効率的に活動すること。

(水難救助活動)

第6条 水難救助活動について必要な事項は,消防長が別に定める。

(服装)

第7条 救助隊員等の服装は,鹿島地方事務組合消防本部消防吏員服制規程(平成23年鹿島地方事務組合消防本部訓令第2号)に定められた被服とする。

(報告)

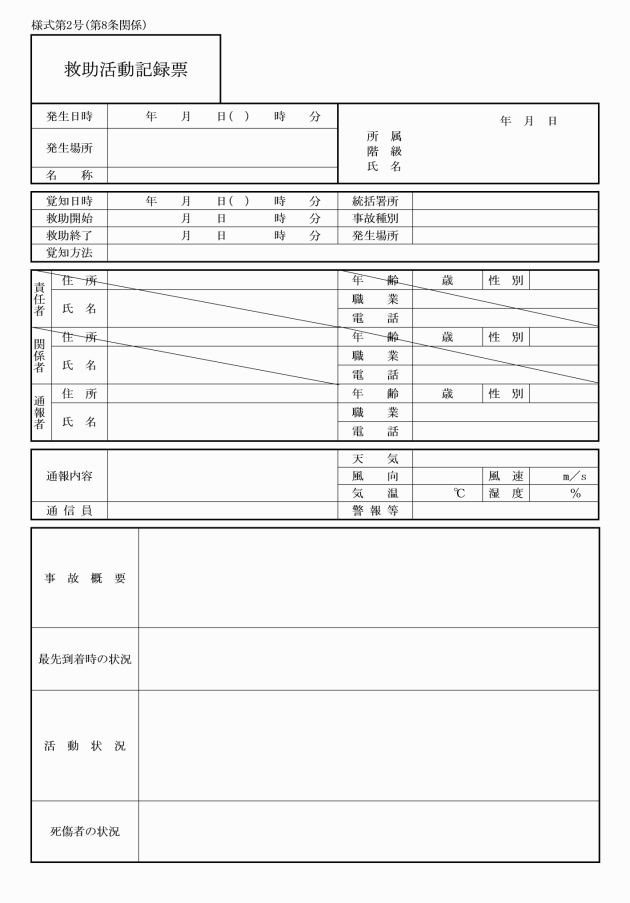

第8条 出動した救助隊等のうち,災害発生場所管轄の所属長以外の各隊長(以下「各級指揮者」という。)は,救助活動の状況及び結果について,災害発生場所管轄の署長へ報告しなければならない。

2 出動した救助隊等の各級指揮者は,救助活動記録票(様式第2号)を作成し,署長へ報告しなければならない。

(出動区域)

第9条 救助隊等の出動区域及び区分は,鹿島地方事務組合消防本部消防計画第11章第1節及び第2節のとおりとする。

2 消防長は,災害の発生を知ったときは,当該の災害発生場所,災害の規模,要救助者の数及び状態等を確認し,直ちに救助隊等を出動させるものとする。

3 消防長は,前項に定めるもののほか,関係法令,消防相互応援協定,緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱(平成27年消防広報第74号)に基づく応援要請があった場合は,高度救助隊又は特別救助隊を派遣させるものとする。

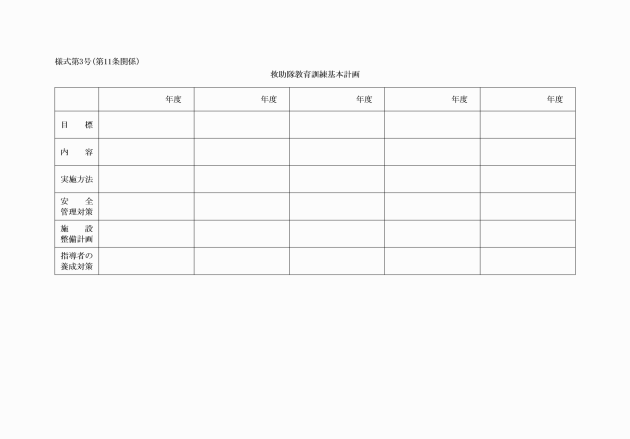

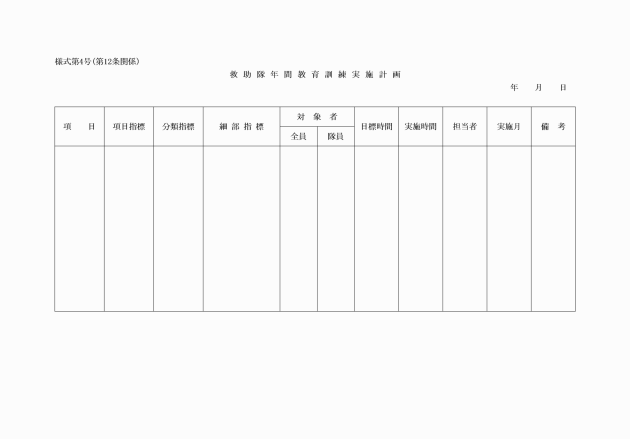

(救助隊員等の教育訓練)

第10条 署長は,救助隊員等に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させ,及び体力向上を図るため,計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。

2 救助隊員等は,平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り,いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。

(安全管理)

第13条 署長,救助等の現場において消防隊を統括する指揮者は,救助業務を実施するにあたっては,鹿島地方事務組合消防本部消防活動時及び訓練時における安全管理規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第51号)及び鹿島地方事務組合消防本部訓練時の安全管理に関する細則(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第52号)に基づき隊員の安全確保に万全を期さなければならない。

2 救命索発射銃の使用にあたっては,鹿島地方事務組合消防本部救命索発射銃取扱要綱(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第43号)に基づき安全管理に十分注意して取扱うものとする。

3 各種訓練時に,施設を使用する場合又は仮設して使用する場合は,使用前に各部分の点検を実施すること。

(機械器具の点検整備)

第14条 救助活動に使用する機械器具は,常に点検整備に努め正常に作動するよう管理するものとする。

(健康管理)

第15条 救助隊員等は,常に自己の健康管理に努めるものとし,健康上の不調を感じたときは救助隊等の指揮者にその旨を申し出るものとする。

2 救助隊等の指揮者は,訓練開始前に隊員の健康に十分留意するものとする。

付則

この訓令は,平成30年9月1日から施行する。

付則(令和6年消本訓令第2号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。